推薦點

阿彌陀寺的總寺院是知恩院(京都東山區林下町400),也被認為是圓通寺(凈土宗名越派總寺院)(益子町大澤1770)的末山。

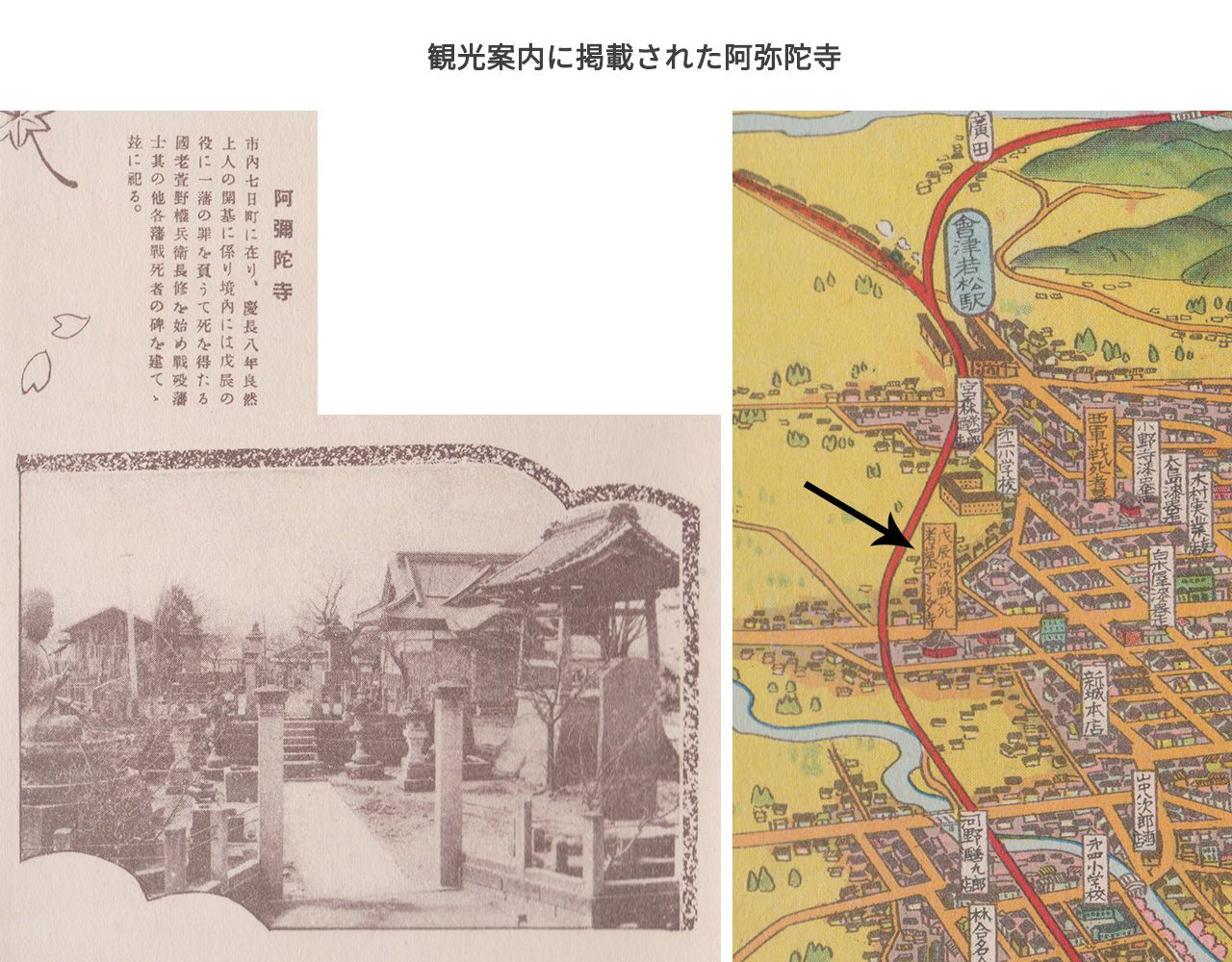

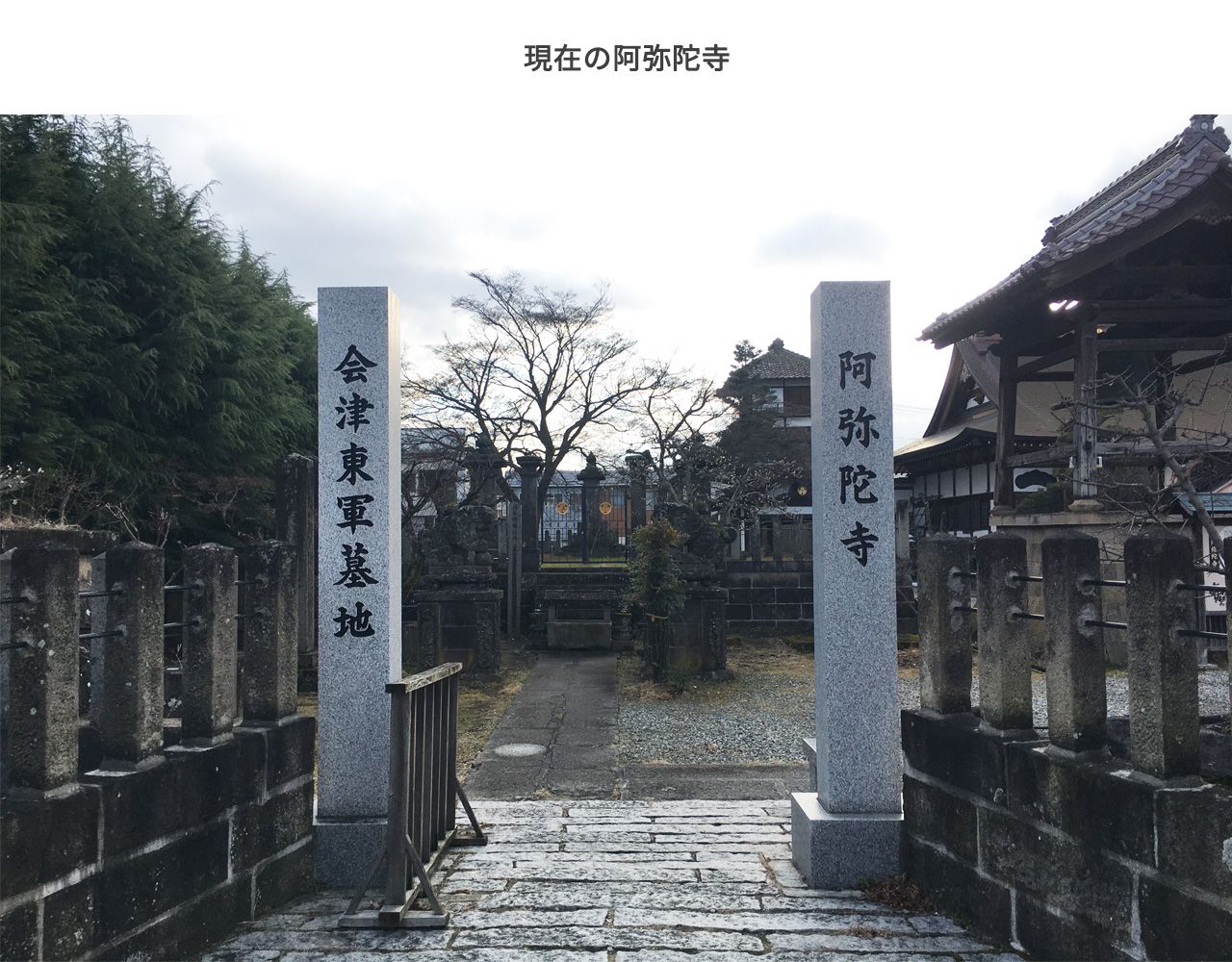

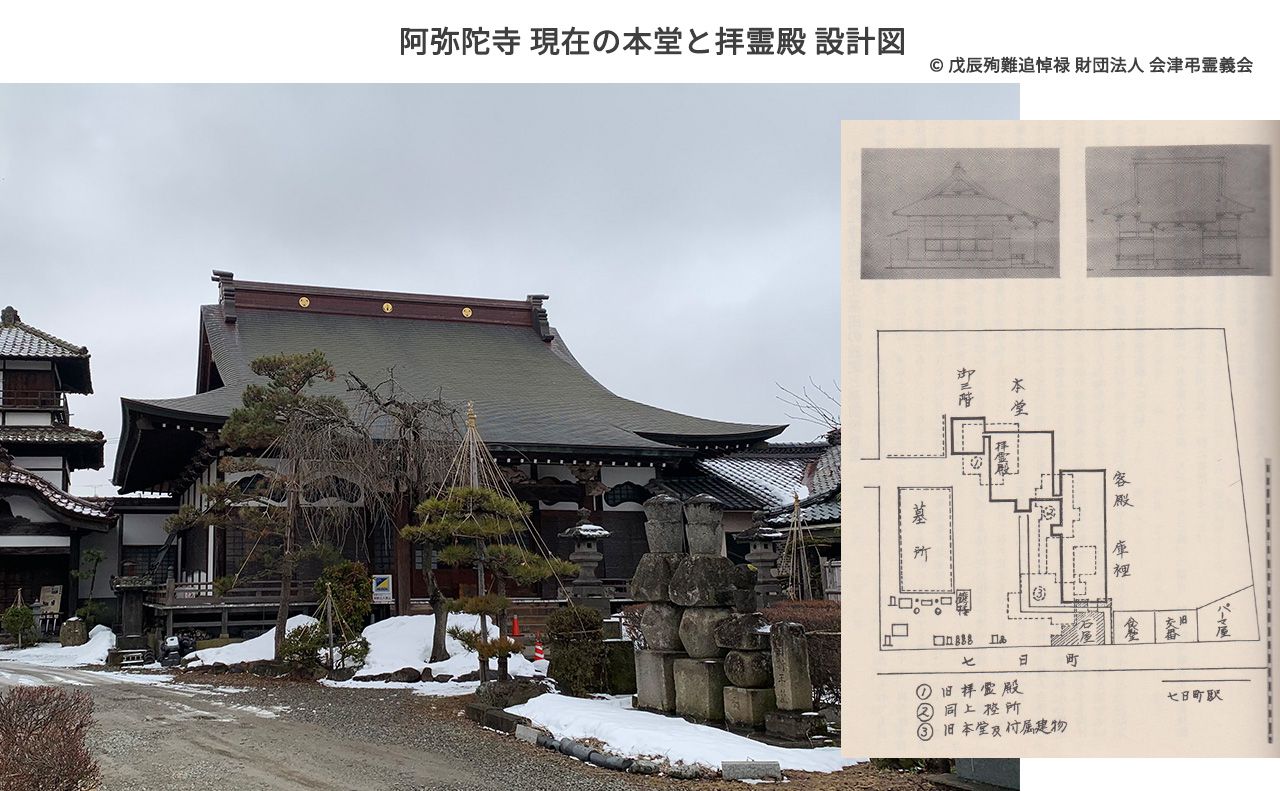

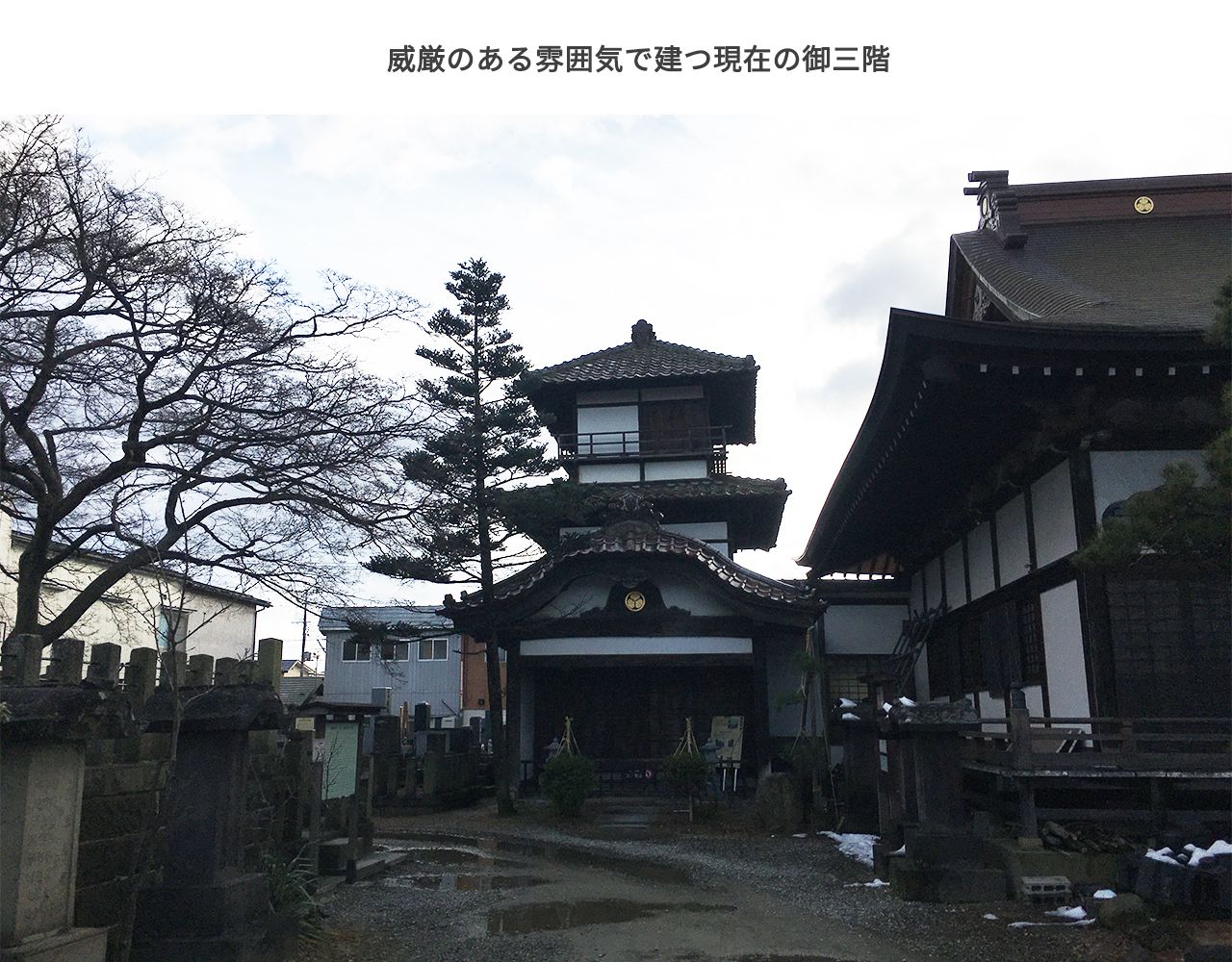

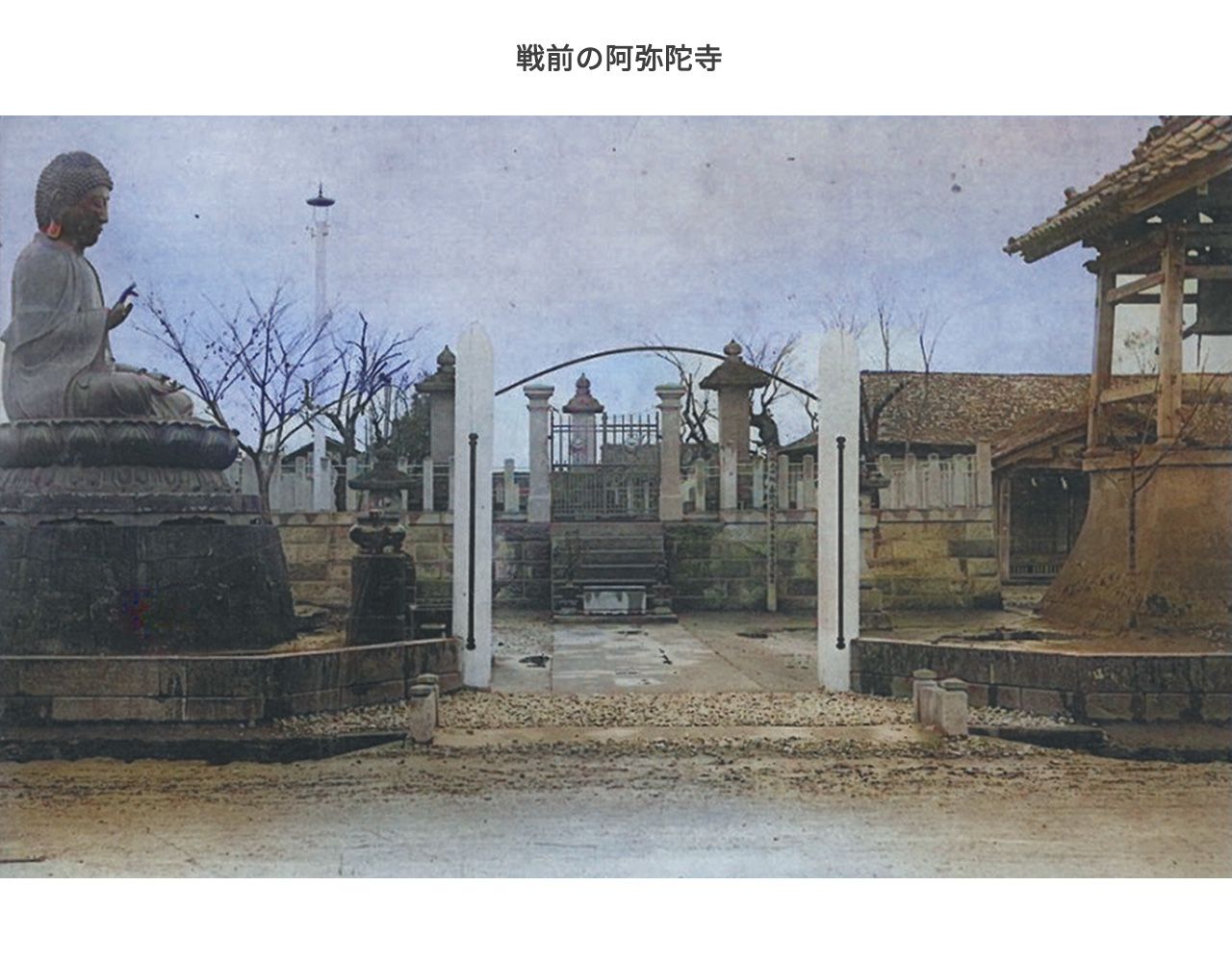

現在的阿彌陀寺。上麵的照片(大正3年 1914年)以與當時相同的角度拍攝。

現在的阿彌陀寺。上麵的照片(大正3年 1914年)以與當時相同的角度拍攝。

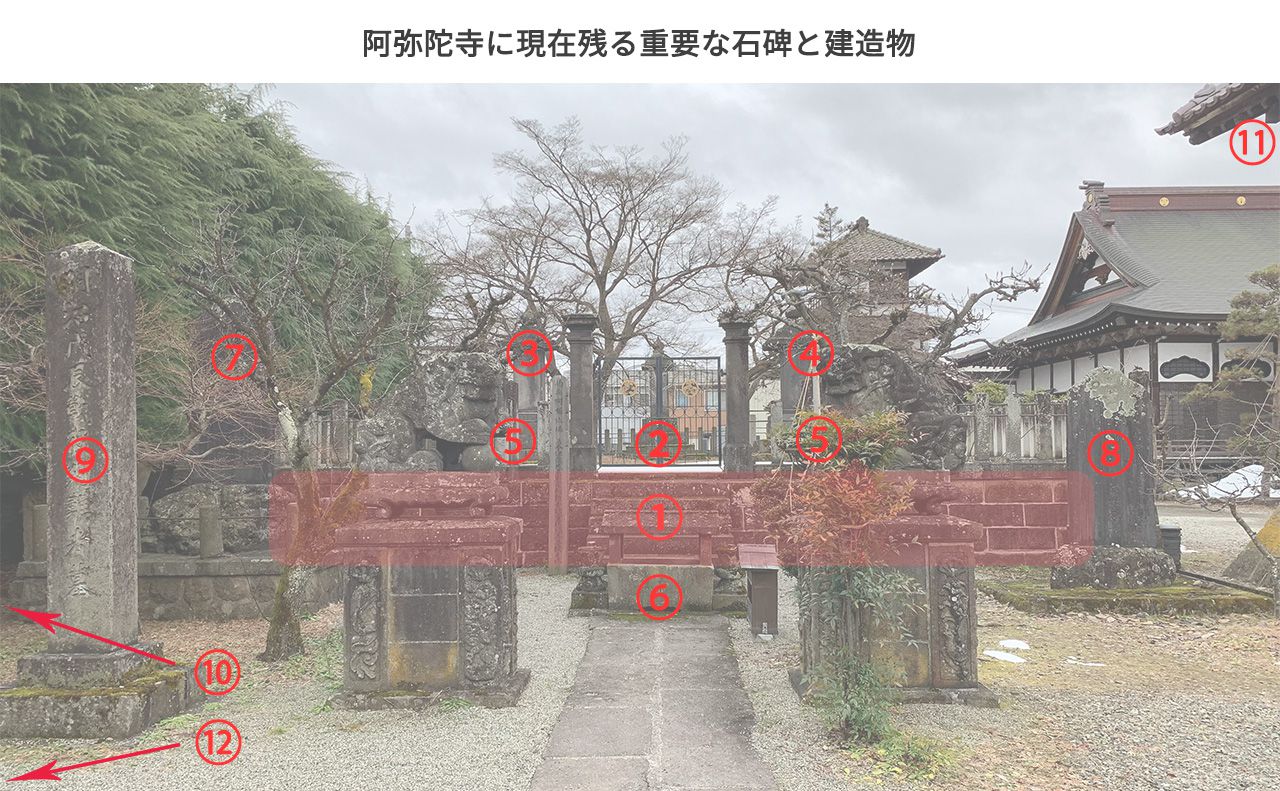

保留至今的重要石碑和建築物 阿彌陀寺現在還保留著珍貴的石碑。這些石碑上刻著先人們想要留給後世的想法。

殘留至今的重要石碑和建造物的主要部分

殘留至今的重要石碑和建造物的主要部分1. 墳墓

2. 會津藩相萱野長修遙拜碑

3. 報國盡忠碑

4. 戰死墓

5. 明和5年奉納的燈籠

6. 石洗缽

7. 复祿紀念碑

8. 戊辰戰爭五十年祭紀念碑

9. 明治戊辰戰爭殉難者墓石柱

10. 觀音像台座遺跡和石頭的思維佛

11. 梵種和鐘樓(太平洋戰爭時也被免除上供的鐘)

12. 大佛的台座

1. 墳墓

1. 墳墓 昭和21年(1946年) 現在的墳墓是東西7間(約12.7米)、南北8間半(約15.5米)、高4尺5寸(約1.3米)的方形,裏麵還有東西3間半(約6.4米)、南北2間(約3.6米)同樣高度的東西向南邊突出的形狀。

四周由石頭堆砌而成,上麵是石頭的玉垣(界柵);南麵(七日町通側)有7層石階,左右兩側各有兩扇鐵門,門上刻有金黃的葵紋章。

像這樣稍微高一點的部分立著幾個碑。

首先,正麵建有會津藩家老"萱野長修遙拜碑",其前麵有兩座大碑,左邊的碑上寫著"報國盡忠碑",右邊的碑上寫著"戰死之墓"。

2. 會津藩相萱野長修遙拜碑

2. 會津藩相萱野長修遙拜碑 佇立在3段台座上的該碑,是在萱野長修逝世23周年的明治27年(1894年)10月,由舊會津藩的有志之士共同出資建立的。

正麵從右到左橫寫的"會津藩相"的文字是松平容保(會津藩第9代藩主)的筆跡,其下豎寫的"萱野長修遙拜碑"的文字是松平容大(會津松平家第11代,陸奧鬥南藩主·知事)的筆跡,"舊會津藩相萱野君碑銘城"是南摩綱紀的選編。

舊會津藩相萱野君碑銘(手抄本)

明治戊辰之亂,天地不塞,日月冥,他們迷失方向,這時君,統管藩政三軍,磨骨齋身,盡臣之職,率領謀反亡平朝廷王師之人,君同仁田中玄清,神保利孝,而玄清,利孝已是戰死之水芹,君乃罪大惡極一人,隱於有馬邸,遂於明年五月十四日死,是將主家重建,臣同仁皆免罪,鳴呼,君之忠義烈凌冽霜鬱,炳日明明,後二十四年君二十三回忌辰,將舊藩之有志之士皆釀酒金,將碑建於若松七日坊阿彌陀寺,招魂祭碑麵之匾額為舊藩主松平容保公,姓名以下七字為容大公所副本,故為不為碑,而略述其終。 你,本名長修,權兵衛。 萱野氏世人皆為會津津藩相,遂以之名之入相,出將,東行西奔,一死之國之報,重建舊藩,頸草疾風,松柏歲寒,萬古不滅,義琮忠肝,建此貞石,招其幽魂,

明治219年十月

高等師範學院教授正六位勛六等南摩綱紀撰

舊會津藩相萱野君碑銘(現代文)

明治的戊辰戰爭,世界上一片混亂,人們迷失了方向。 這時,你執掌藩政,指揮軍隊,盡全力履行了臣下的職責。 戰亂平息後,朝廷開始尋訪叛逆逆賊,你和同事田中玄清,神保利孝一起承約了責任。 但是,玄清和利孝已經戰死,所以你獨立承擔了罪責,監禁在有馬宅邸,並於第二年5月14日去世,從而重建了主家,其他大臣都幸免於難。 啊,你的忠義和奉獻精神像嚴霜一樣若無其事,像陽光一樣清晰。 24年後,在你逝世23周年之際,舊藩的有志之士集資,計劃在若松七日坊建立阿彌陀寺一座碑,招魂祭的碑文題字是舊藩主松平容保提示的,姓名以下的7個字是容大提示的。 因為沒有碑文,所以委托我复印一份你的生平簡介。 你的名字叫長修,權兵衛,萱野家世世代都是會津津藩的重臣,最後刻了一個銘文:"內為政治家,外為將領。 東奔西走,為國家獻出一條命。 重建舊藩,它的志向如疾風搖曳的草,如松柏耐寒,永不滅滅。 詢問他那充滿義氣,忠心的靈魂來爬個石碑上。 "

明治29年 10月

高等師範學校教授正六位勛六等南摩綱紀撰

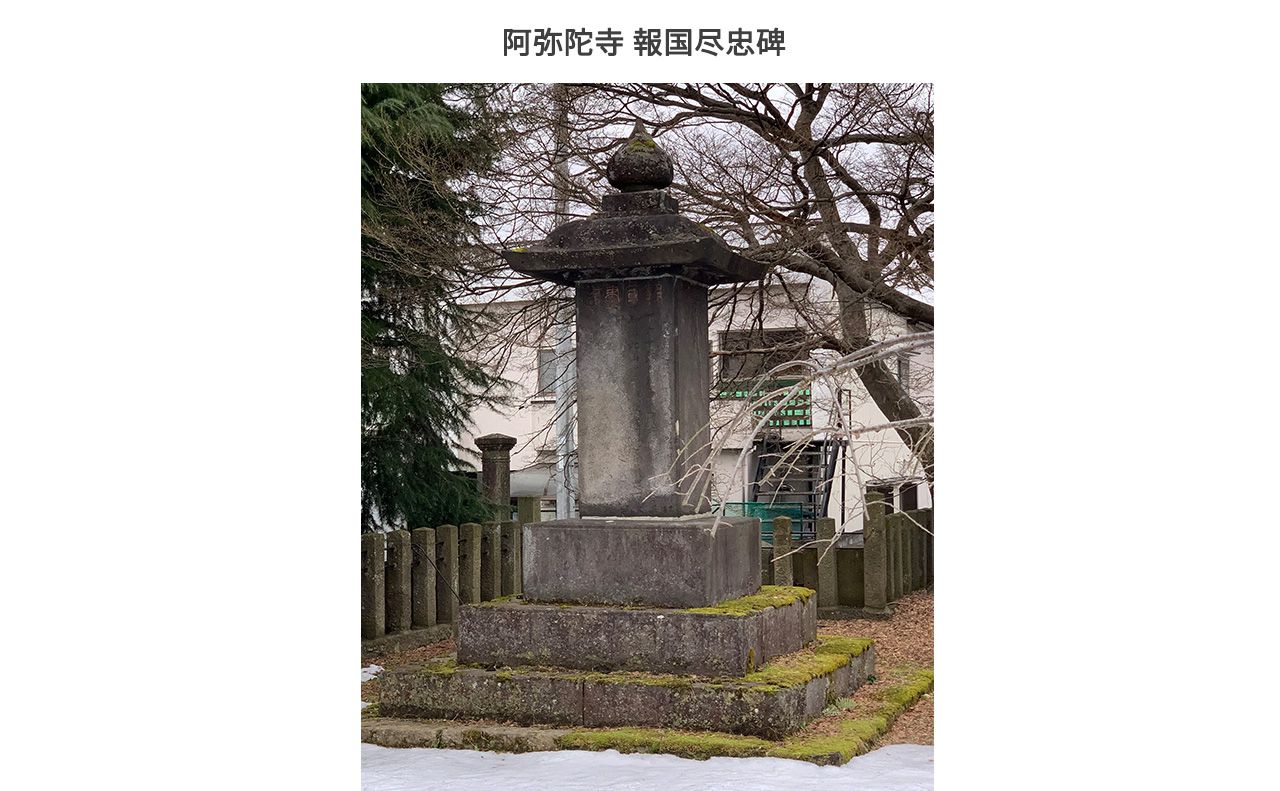

3. 報國盡忠碑

3. 報國盡忠碑 會津藩相萱野長修遙拜碑的前方,左右立著兩個碑。

左側寫著"報國盡忠碑",刻有在明治10年(1877年)西南戰爭中犧牲的佐川官兵衛等70人的名字。

碑的正麵橫寫著"報國盡忠",其下刻有如下文字。

報國盡忠碑(手抄本)

鹿兒島縣之役,激戰命令由佐川官兵衛以下六十多人下達。 都是遭遇戊辰國難的人。 不知道他的臉色會變得蒼白,就能戰勝這種折磨和悲嘆。 同志協議立石表示吊祭之意。 為從五位松平容保而篆刻。 名曰

有人死了嗎? 以忠為業。 碑相望流芳無邊無際。

明治十一年十月小笠原勝修撰

報國盡忠碑(現代文)

包括佐川官兵衛在內的60多人在激烈的戰鬥中犧牲。 他們都是以前經歷過戊辰戰爭國難的人。 他們不知道投降,怎麽能不為這種殘酷的狀況而嘆息呢? 同志們經過協商,決定建立石碑表示哀悼。 從五位的松平容保用篆書寫了這個石碑的題字。

碑文寫道:"每個人都有死亡的命運。 但是,嚴守紀律才是忠義。 這塊石碑彼此相對,它的名聲永遠不會消失。 "

明治11年 10月

小笠原勝修撰

碑的另一麵刻著殉難者的姓名。 碑的正文上寫著六十多名,但其中有七十一名,這是後來追加增加的。

佐川官兵衛 新藤重光 笠原忠知 永井房之助 大村主計

內村直義 篠澤虎之助 橋爪幸昌 赤城作太郎 樋口岩吾

春日重威 荒川武 稲村茂 高木弘三 吉川七郎

小川隼次郎 野口勇治 小金丸相 高木新六 宮下外三郎

赤冢武盛 根津金次 酒井政次郎 山口左五郎 豬狩八次郎

尾崎藤次郎 吉岡忠太 石山綱衛 山室五郎 三宅寅次郎

雪下熊之助 小平又作 窪田茂澀 川勝三郎 堀內留四郎

樋口高吾 黑河內友次郎 佐藤佐久次郎 二瓶幸太郎 松坂平次郎

善波明倫 赤羽真忠 慄城滝瀧三郎 杉原權之助 五十嵐定松

下平次孝 榆井八五郎 山口龟四郎 和田祖秀 井上重吉

高木千代 富田調男 小川勝次郎 常木廣順 山浦豐太郎

田原重文 中澤佤三 小澤保太 名越晴直 加藤忠平

天川直世 相馬郡吾 小松貞四郎 神田豐治 石井留吉

日野正三郎 橋本豬之太 佐原一郎 宇月平作 湧井豐之助

齋藤源吾

碑的台座上寫著"石工貝瀨新太郎川島市五郎"。 此外,銘文上的"雙碑相望"是指與此碑相對的右側有一個同樣大小的碑,其正麵寫有"戰死墓"三大字。

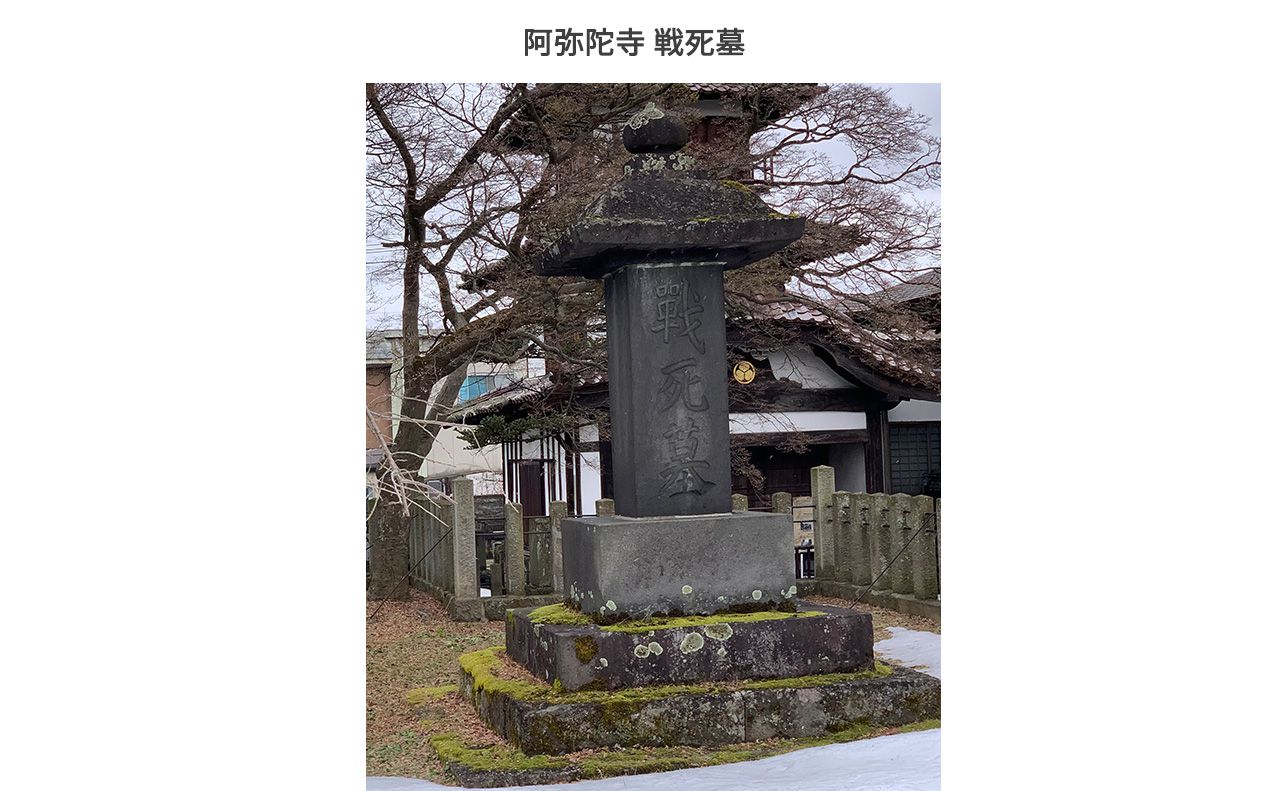

4. 戰死墓地

4. 戰死墓地 會津藩相萱野長修遙拜碑的前方,相對於左側的報國盡忠碑,右側佇立著刻有"戰死墓地"的石碑。

背麵刻有"八田宗吉建之"六個字。

5. 明和5年供奉的燈籠

5. 明和5年供奉的燈籠 墳墓前有高度為1間半(1.7米)的左右一對的燈籠,其上寫著" 明治5年(1768)戊子三月吉日"。明和5年供奉的佛像

燈籠 右側的佛像是從鶴城轉移到了明治1年。左側的佛像據說是在戊辰50年祭時從位於磐見町的山內菊次郎的宅邸(明治14年 10月5日~6日有棲川宮太仁親王在若松巡視時投宿)轉移過來的。

燈籠燈籠

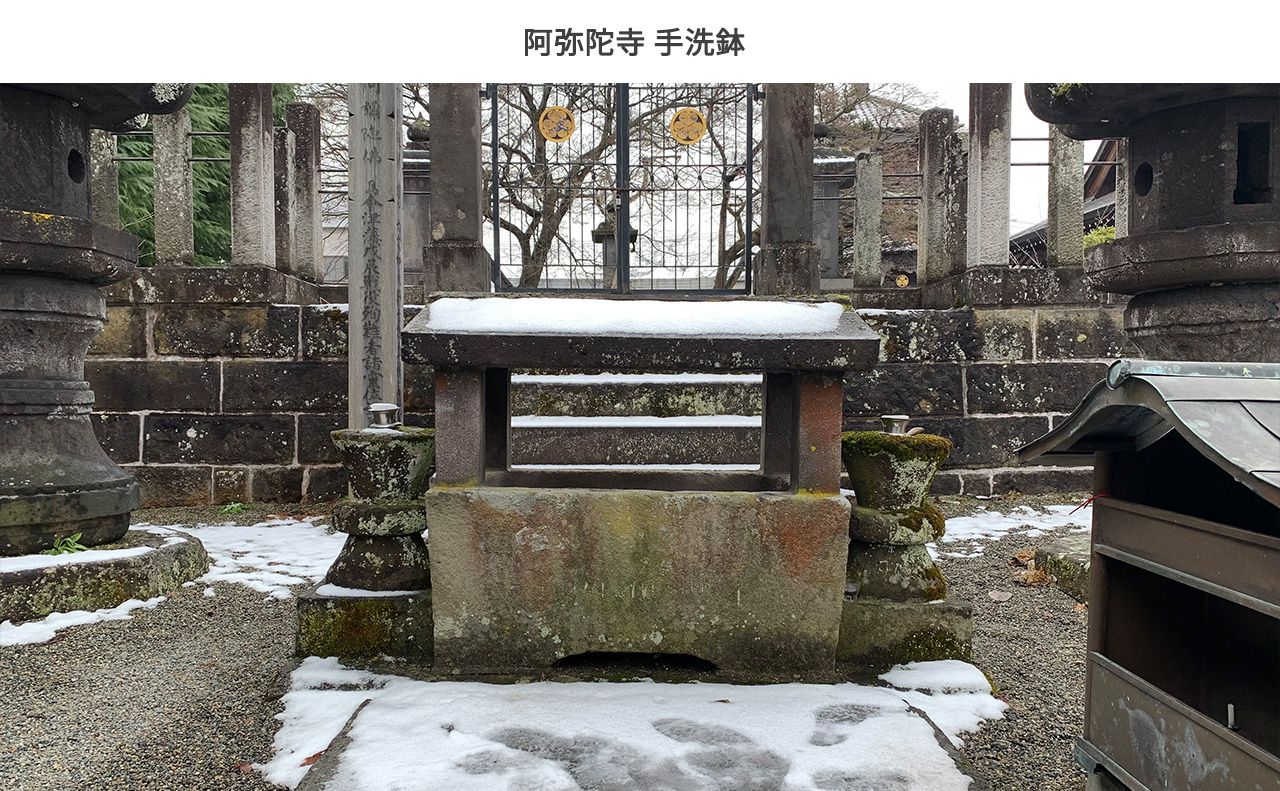

6. 石的洗手盆

6. 石的洗手盆 燈籠之間有石的香爐和夾著那個的花立,放著大的石的洗手盆。 洗手盆上刻著" 大正15年一月,七日町乙卯青年會供奉"。

7. 复祿紀念物

7. 复祿紀念物 對麵左側的仙台石的复祿紀念碑,記錄了從新政府獲得公債的辛苦。

明治2年(1869年)11月,松平容大被移封到鬥南3萬石,與此同時會津藩的家臣全部交給了容大。

但是,因為從此前的會津二十八萬石減少到了三萬石,所以不能給家臣們支付充分的俸祿。

因此,舊會津藩向新政府申請了670268兩的經費,但實際上新政府只提供了170000兩和1200石大米。

迫不得已,舊會津藩在其費用的範圍內移居,移居到鬥南的有7300多人。 其他的藩士們各自選擇職業,選擇了自救之路。

到了明治30年(1897年),製定了家祿賞典祿處分法,對全國的士族下發了相當於俸祿的公債。

但是,大藏大臣松方正義認為,沒有証據表明舊鬥南藩士在舊藩製時代領取過俸祿,因此舊鬥南藩士(舊會津藩士)不能領取公債。

藩士們對此不服,在明治42年(1909年)依據行政訴訟法對大藏大臣提起訴訟。 經過9年的審理,終於在大正6年(1917年)11月勝訴,獲得了相當於每年7石2鬥、相當於13年的米價的公債。 那時,能夠領取公債的人是以下的人。

青森縣三戶郡八戶町大字十一番戶中村健隆等2540名

大沼郡本鄉町高橋大吉等95名

北會津郡大字上荒井新田中村源十郎等61名

若松市當麻町須田垣千代等63名

盡管如此,在証明移居到鬥南藩的原簿上貼著"無緣"的900多人卻未能得到公債。

於是,大藏大臣再次向法院提起訴訟,稱這些沒有血緣關系的人也有移居到鬥南的事實,因此和其他人一樣有領取公債的權利。 經過交涉,終於在大正8年(1919年)3月15日獲得了這一權利。

但是,移居到鬥南後,因生活困難而改行從事農業和商業的人、從鬥南移居到其他地方的人、調任到東京辦事處或若松辦事處擔任藩廳官員的人、奉藩之命到其他縣出差或到東京游學的人,都不能享受這些權利。

這種作為戰敗藩的辛苦被記錄在了复祿紀念碑上。 刻有以下文字。

复祿紀念物(手抄本)

正四位勛三等功五級子爵松平保男先生閣下匾額

"明治戊辰、海內大學之間發生了東西交戰。 東軍戰敗後,吾會津藩的封土被沒收,並於明年追封奧州鬥南三萬石。

已經廢除了朝廷藩製,明治九年政府給各藩士發了俸祿公債,一個人不但不給各藩士,而且還同志同道合的士人一起向政府提出了待遇均衡的要求,卻只給了很少的錢。

這就是所謂的授業金。 後開了國會,諸士連年陳情,自不待言。 三十年家祿獎典祿處分法成立。 眾連署向大藏大臣請願也不為其所聽。

諸士不屈服,游說愈發努力。 見四十二年法律第二十一號頒布,開始起行政訴訟,爭辯九星霜,正議公論終於發動滿廷,法官終於判我勝訴。

確實是大正六年十一月。 盡管如此,也有不少人沒有提出上訴。 他們團結起來,向貴眾兩院請願。

八年三月頒布第三十四號法律。 是為了前後各自延長其權利。 夫鬥南藩士的俸祿甚少的地方的公債也隨之微乎其微。

即使如此,前輩諸位奔走斡旋,排除百難而奏效的,其意也不在一錢不值。

想必他也和其他藩士一樣,希望得到同樣的待遇。 鳴叫這些幸榮的人,絕不會感激而表示深深的謝罪。 就是說,要將其始末刻在石頭上,然後去後昆。 "

昭和四年三月二十一日

正六位勛四等加藤寬六郎撰

正八位勛八等慄村五郎書

复祿紀念物(現代文)

正四位勛三等功五級子爵松平保男先生閣下匾額

明治戊辰,國內大混亂,東西交戰。 東軍(舊幕府聯合軍)被打敗,會津藩的領地被沒收,第二年又被賜予了鬥南藩。

不久,朝廷藩製被廢除,明治9年政府向各藩士發放了家俸祿公債,但只有我們藩沒有得到。 在這種情況下,同志們站出來要求政府給予同等待遇,但沒有得到重視,只得到了很少的錢。

這就是所謂的"授產金"。 後來,國會成立,議員們每年都進行請願。 30年通過了《家祿獎典祿處理法》。 人們籤名向大藏大臣請願,但也沒有得到回應。

議員們沒有屈服,在游說上投入了更多的精力。 四十二年法律二十一號頒布,起先起行政訴訟爭了九年,正義打動法庭,判官終於判我勝訴。

那是大正6年十一月。 盡管如此,仍有不少人沒有得到這份禮物。 人們團結起來向貴眾兩院請願。

8年3月頒布了第34號法律。 由此擴大了各自獲得權利的範圍。 但是,由於鬥南藩士的俸祿很少,因此能夠得到的公債也很少。

雖然如此,但很多人通過奔走斡旋,在困難中取得了成就,這並不是因為無法接受金錢。

正是為了得到與其他藩士同樣的待遇。 啊,這榮幸的主人,有什麽不感激的嗎? 即把始末刻在石頭上,傳給後世的人。

昭和4年 3月21日

正六位勛四等加藤寬六郎撰

正八位勛八等慄村五郎書

8. 戊辰戰役五十周年紀念牌

8. 戊辰戰役五十周年紀念牌 麵向燈籠右側的仙台石碑,中央刻有"戊辰戰役五十周年紀念牌",右側刻有" 大正6年八月十五日七日町乙卯青年會建之"。

背麵刻有以下名字。

顧問

伊藤米次郎 東條吉次郎 大井啟之助 冢原嘉吉 野出平八 山口新吉

成員

五十嵐千代吉 五十嵐兵一 岩澤綱藏 稲村富次 稻月清太郎 石川善吉 石山忠之助 井關辰之助 豬俁悅美 林直八 林重次郎 芳賀英吾 原田想二郎 岡部嘉正 二瓶鷹美 新井田長助 大澤義松 大場良松 大關善吉 渡部德助 川守田國之助 渡部醜次郎 川俁義江 神田英次 兼子龟吉 吉田清士 吉川駒造 橫山清 吉田喜代壽 橫山成雄 武田勝吉 竹內篤吉 竹內東光 穀川末吉 高杉勘八 玉川喜代松 棚木泰衛 冢原為五郎 角田平次 中村金次郎 中村雅 藤崎忠吉 中村謙吾 中條直三郎 長嶺勝意 鵜川養太郎 上田植一郎 葛岡豐藏 久米清美 穀津惣藏 山寺鐵四郎 山口善一郎 山口善悟 松本太吉 松村善喜 渡部芳丸 真船清 丸山久吉 船山建藏 布家善八 小樋山德藏 小荒井正次 相川留四郎 荒海明 佐藤源平 佐藤義次 佐藤清造 佐藤榮三郎 佐佐木善次郎 長南寅藏 櫻田美作 木村清吉 木之勢半平 木根淵幸平 皆川長造 宮澤惣治 83會員

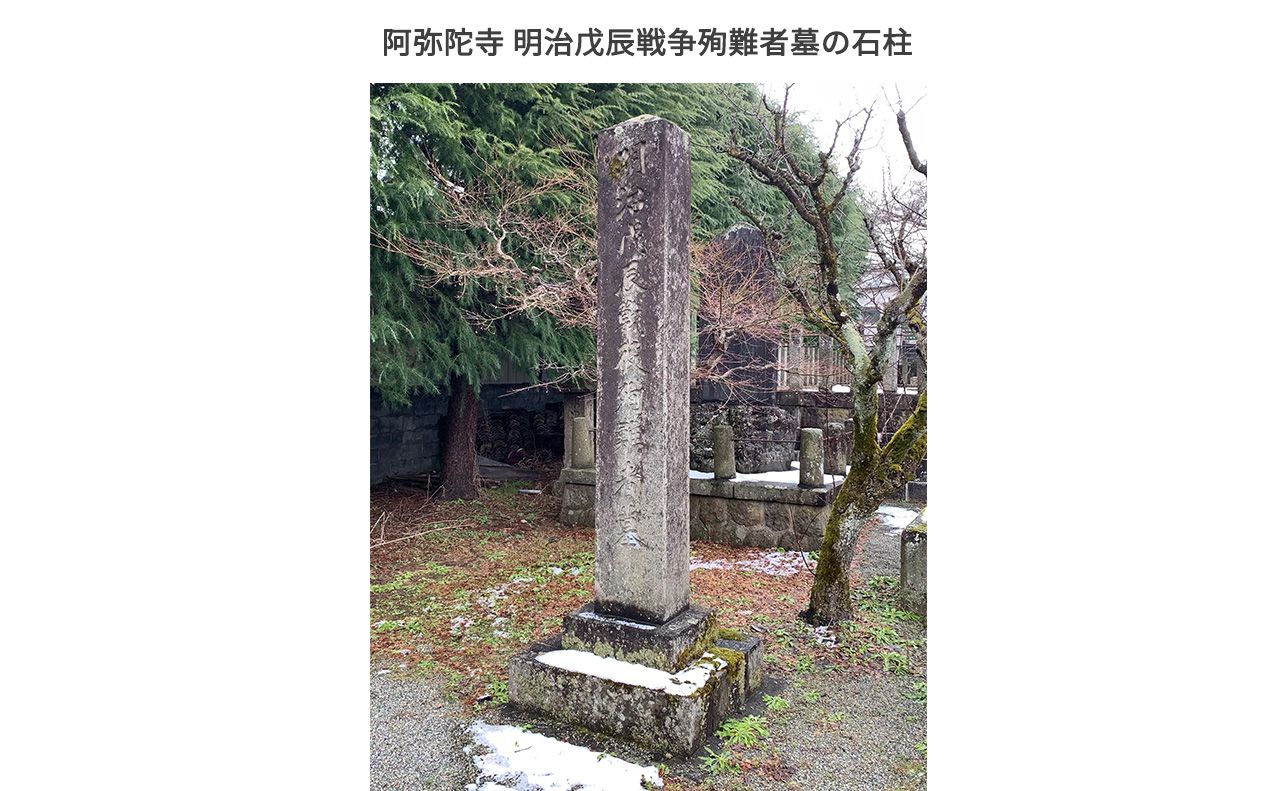

9. 明治戊辰戰爭殉難者墓地的石柱

9. 明治戊辰戰爭殉難者墓地的石柱 复祿紀念碑的前麵的這個石柱是在昭和32年(1957年)9月22日舉行的戊辰戰爭90周年祭的時候由會津出身的實業家柏村毅建立供奉的。

正麵刻有"明治戊辰戰役殉難者墓地"的字樣,背麵刻有以下字樣。

為明治戊辰戰役九十周年紀念

捐贈建立柏村毅

1957年9月22日

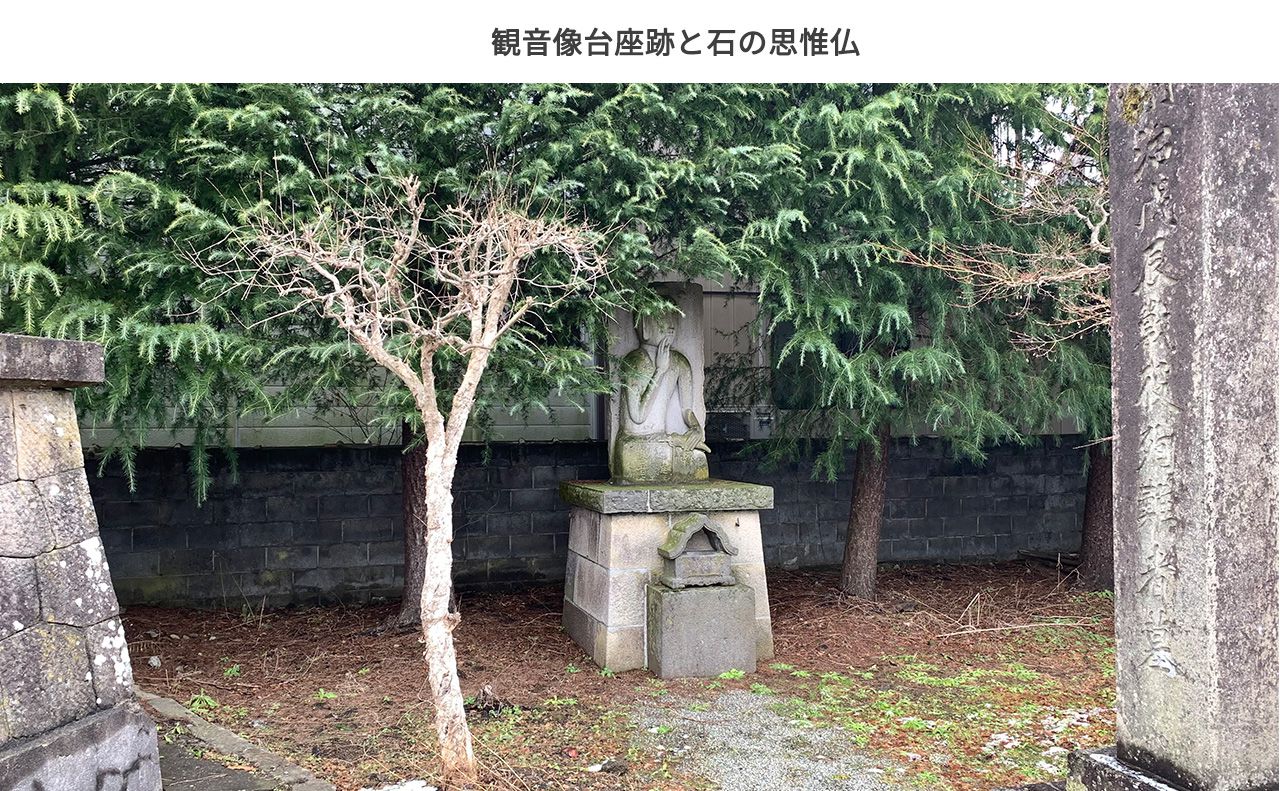

10. 觀音像台座遺跡和石頭的思維佛

10. 觀音像台座遺跡和石頭的思維佛 明治戊辰戰爭殉難者墓地的石柱旁邊,有高5尺(1.5米)左右的石頭台座,在那裏安放著石頭的思維佛。

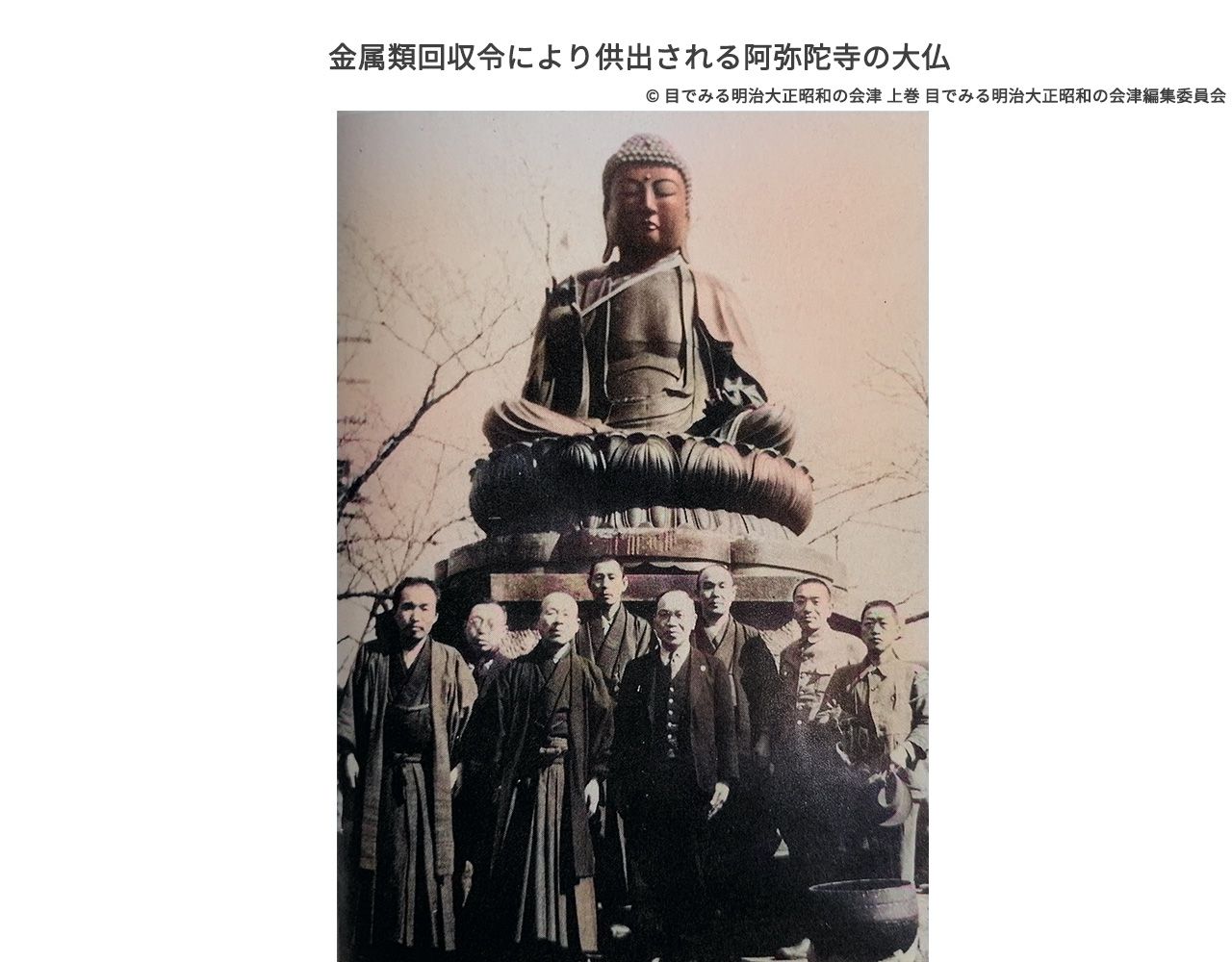

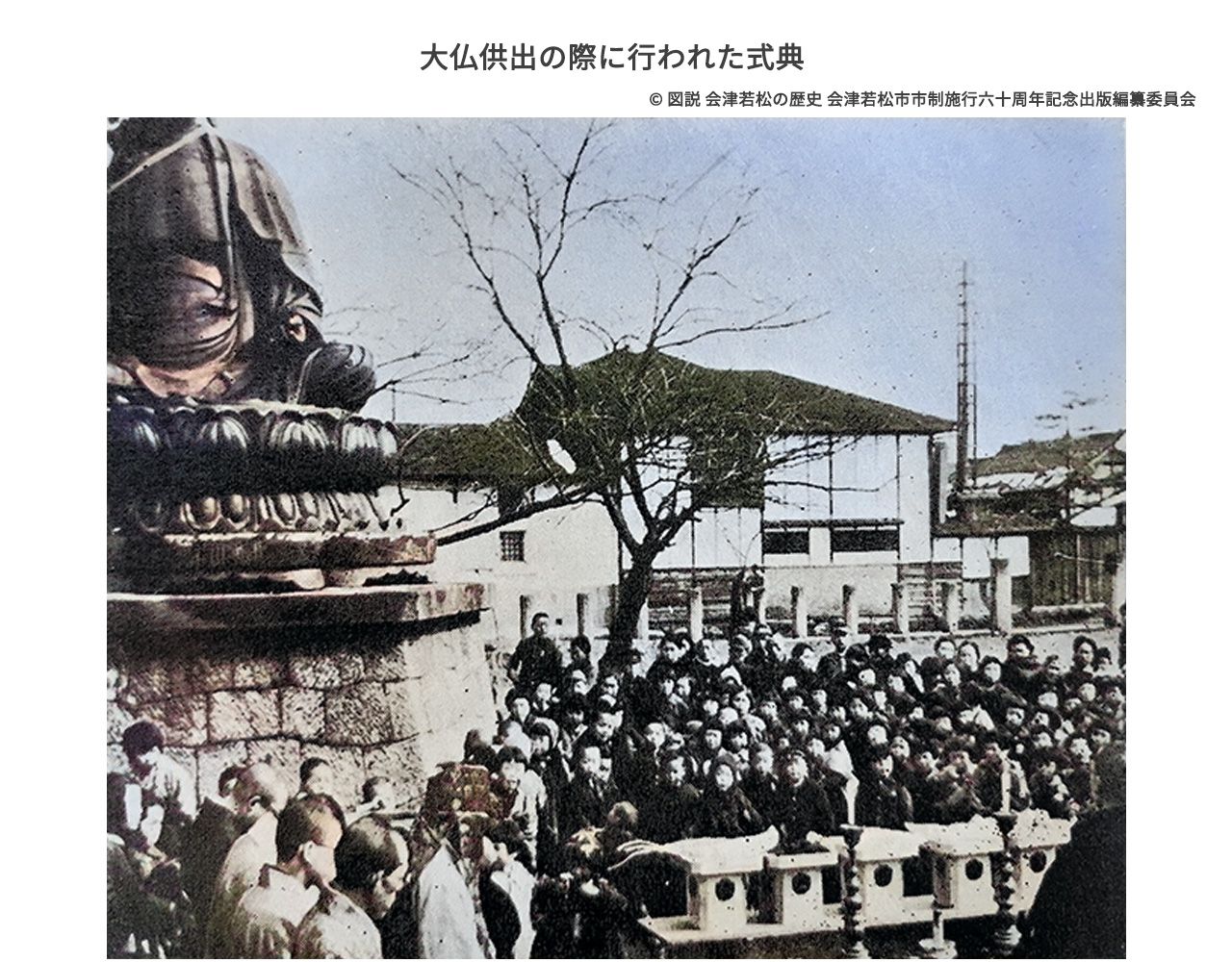

這個台座以前有7尺(2.1米)左右的青銅觀音像立像。但是在太平洋戰爭中被供奉。

底座的背麵刻有如下銘文。

(手抄本)

予生收於現世,感謝天地人三才之恩,祈願國家的慶福與全世界的和平,為祖先代代、諸靈的追善供養而先建造了金銅佛,但偶然遭遇了太平洋戰爭,被軍隊徵用而消失了,所以在這裏再建一座石佛來微誠。

釋尊降誕2500年

昭和34年五月建之

委托人池內稚撰文

榎田文助刻

(現代文)

我生在人間,感謝天地人三才之恩,祈願國泰民安,為祖祖輩輩和諸靈追善供養,曾建金銅佛,但在太平洋戰爭中被軍隊徵用而消失,故在此再建石佛,盡小誠意。

釋迦牟尼誕辰2500年

昭和34年 5月建立

主人池內稚

撰文榎田文助刻

11. 梵種和鐘樓

11. 梵種和鐘樓 墳墓的旁邊有梵種和鐘樓。 這是以前位於若松市原之町的釀酒家柏木七平投入私人財產建造的法願。

這一計劃公諸於眾後,男女老少紛紛帶來了銅錢、小金幣、銅鏡、銀簪子等。 從明治31年(1898年)到明治35年(1902年),這座寺院的鐘和鐘樓都是為了滿足這些人的願望而建造的。

梵種的周圍雕刻著其由來、銘文的編纂者、鑄造等相關人士、七平的兒子柏木七兵衛俊明的和歌。

像這樣,因為這個寺院的鐘是為了在戊辰戰爭中死去的人們,傾注了很多人的心血而供奉的東西,所以在太平洋戰爭時的金屬製品供奉時也特別免除了供奉。

刻在梵種周圍的銘文

•鐘的由來

在戊辰之戰中,我們會津藩士們在矢石之間獻出了3000人的生命,事到如今,一個一個埋葬在若松阿彌陀寺樓的事情已經過去了。

我已故的父親柏木七平對這件事感到悲哀和悲嘆,為亡靈的亡靈舉行了葬禮,扔掉了所有的錢幣,鑄成了鐘,建造了那座樓,建造了那座寺院。

這是一種慰藉靈魂,祈求冥福的願望。 聽了這番話,智恩和増上兩家贈送了六字名號和大師法語集,這樣才有名氣。 希望父親的這一志向能永遠傳揚下去,所以在鐘的邊緣刻著"薩沙好"字樣的只有柏木直之介。

明治三十五年壬寅三月

慄田信英刻

•鐘的由來(現代文)

在戊辰戰爭,我國會津藩的武士們在戰場上犧牲,其人數達到了3000人。 在當時的情況下,無法一個一個鄭重地埋葬,只能合葬在若松阿彌陀寺的樓裏供奉。

我的亡父柏木七平對這件事感到非常悲傷,至少為了祭奠亡者,自己出資鑄造了鐘,建造了鐘的樓閣,安置在寺廟裏。

這是為了安慰亡者的靈魂,祈求冥福。 這個故事流傳甚遠,智恩寺和增上寺送來了六字名號和大師法語集,這在世界上是史無前例的。 柏木直之介想將父親的這種願望永遠傳授給後世,於是在鐘的頂端刻上了父親的事跡。

明治35年壬寅3月

慄田信英刻

•阿彌陀寺掛鐘之銘(手抄本)

在昔日戊辰,國泰民安,東西旅行雲集,如鬥亂雲。

就是我們會藩,精誠忠純。

不要孤軍奮戰,不要只顧張巡。

父母為孩子哭泣,孩子為父母哀悼。

堆屍3000,葬於此野園。

風氣漸開,天涯比鄰。

將明治群溶解,最終歸於一元。

卑劣的鯨魚的咆哮處,諸靈諦也不看。

萬歲國靖安

業主柏木七兵衛俊明

•阿彌陀寺掛鐘之銘(現代文)

過去,戊辰之年國策混亂,軍隊向東西聚集,戰亂如雲。 我們的會津藩很誠實,很忠誠。 孤城沒有屈服,像張巡(唐朝的武將)。 啊,父母失去了孩子,孩子失去了父母。 3000具屍體被葬在這片原野上。 世界打開,天涯也成了鄰居。 到了明治時代,群聚成一體。 在卑賤之人的呼喊中,諸靈清晰可見。 天皇萬歲,國家安泰。

業主柏木七兵衛俊明

當時是二十一世

萩生田感應代

銘文佐原盛純

謹書川瀨八三郎正義

軍字林英三郎光壽

同林周藏光雄

鑄造人星野宗七重智

吹貫錫拾貫目捐贈山口榮吾

補工穀代吉

同安孫子喜三郎

同大島初太郎

同大島三次郎

同高木龟造

木匠大久保要作

明治三十一年十二月七日

現代文:"無微不至的罪孽和報應都將消逝,在佛法之鐘的響聲中變得明晰"

刻在鐘樓石壁上的銘文

交貨若松市原之町柏木七兵衛

木材店柳橋本大久保善作

木工職若松市橫三日町大久保誠作

石匠職石山村矢木子之吉

石匠職石山村矢木彥太郎

瓦職石山村渡部久太郎

土方職若松市道場小路町木鋤惣次郎

12. 大佛的地基

墳墓的左側有高1間(1.8米),直幅7尺(2.1米)的地基。 那裏曾經有露天大佛。

詳情請參閱阿彌陀寺和大佛

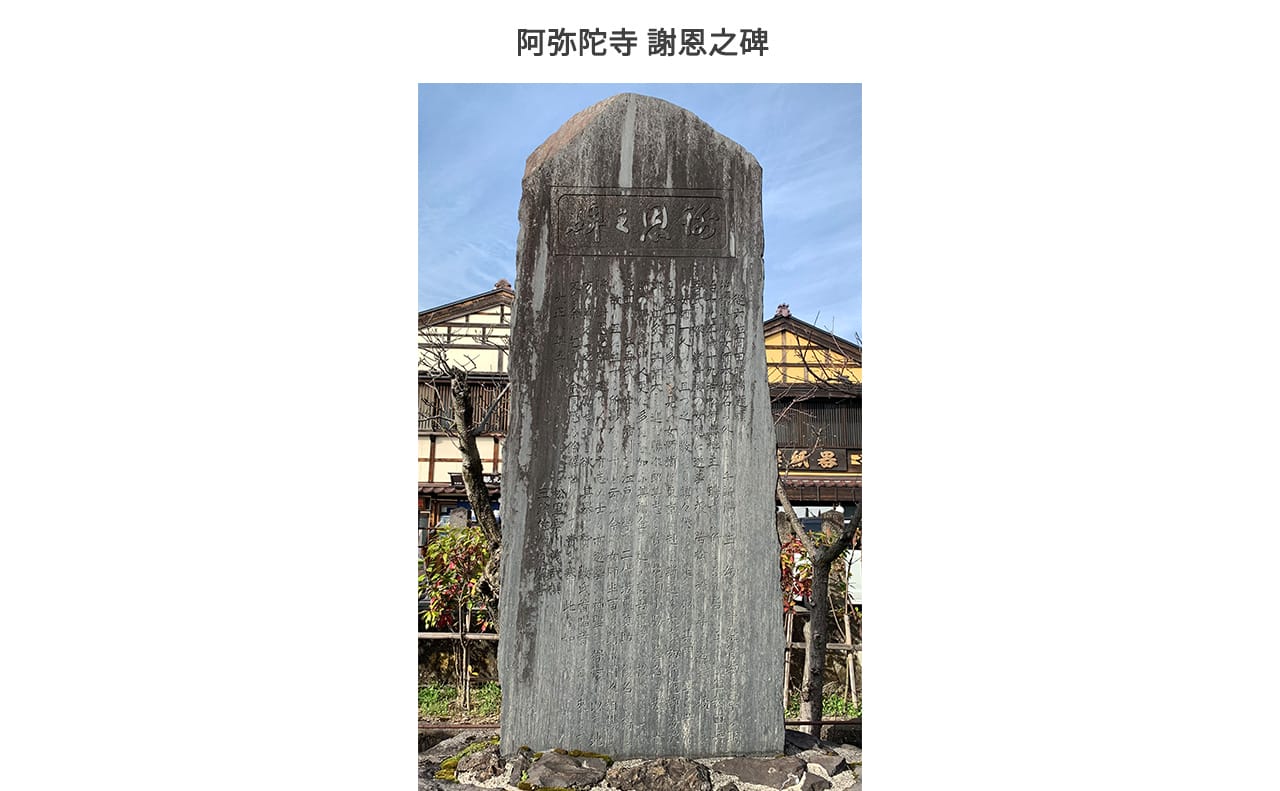

13. 謝恩之碑

13. 謝恩之碑 背對著阿彌陀寺的建築物和墳墓,在七日町通一側還殘留著題名為"謝恩之碑"的石碑。

這是為了紀念當時在花柳市首屈一指的繁華街七日町妓院教女性們技藝的"花柳小勝"的功績。

若松 1922年(大正11年)發行的《會津會津記》中記載著"在若松藝人中,七日町藝人作為花柳八景師傅的一員,有著與東山溫泉(現在的東山)相反的展示高雅手舞的氣概,派出了會津若松和四君子等"。

繁昌小勝 是弟子們為了紀念她超過50歲而建立的石碑。

從六位岡田晴橋題額

花柳小勝女師本性名外川Michi出生於新潟的從小學習歌舞管弦的

明治19年歲一九成為若松菊壽樓主的招待所數年嫁到松田兵吾氏的諸青樓的女孩被賜予游藝的

在若松專門賜予游藝的只有女師一人且教之從容不迫以其門所學者

常有數十百乃多之見女師直赴東京親炙其道乃大家初代花柳勝次郎之

其業大踏步之勝次郎其志獲花柳小勝藝名之

女師回來後,門人更多了,其謝金將之為慈善事業,數量眾多的兵吾氏也曾在江戶學習演劇,獲得第二代坂東雛助之美譽,

因此相互酒杯之所不在少數,如今對超過女師半百的門人謀劃將建謝恩之碑,有志之士也希望以此保持娛樂藝術之神聖來獎勵地方乃為我之之,讚不絕口,成為數量氏首唱者而來,將其之文求之不得,以餘同之餘概來抵擋罪責,如此

大正8年五月

松裏宗川茂哉撰

三餘佐瀨貞潔書

(現代文)

從六位的岡田晴橋寫題頭。

花柳小勝的本名是外川Michi。生於新潟,自幼學習歌舞音樂。

明治19年,19歲時受到若松菊壽樓主的邀請,在那裏呆了幾年。

與松田兵吾結婚,向紅燈區的女性們傳授技藝。

大學專門教授技藝的女性只有她一人,因為她教得很認真,所以在她門下學習的人經常有幾十人到一百人。

若松 還去了

,師從這方麵的大師第一代花柳勝次郎。 他的技藝有了很大的進步,勝次郎稱讚他的志向,給他起了花柳

這個藝名。小勝 離開後,他的弟子越來越多,並多次向慈善事業捐款。

兵吾也曾在江戶學習演劇,藝名是第二代

雛助。坂東 因此,兩人經常一起喝酒。

現在已超過50歲,弟子們正商量著為他樹立感謝的碑。

有志之士們也為了保持藝能的神聖性,為了地方而鼓勵藝能的發展,支持他的計劃,有幾個人作為發起人來找我寫文章。

我也不能辭職,所以我決定承擔這個責任。

大正8年 5月

松裏宗川茂哉撰

三餘佐瀨貞潔書

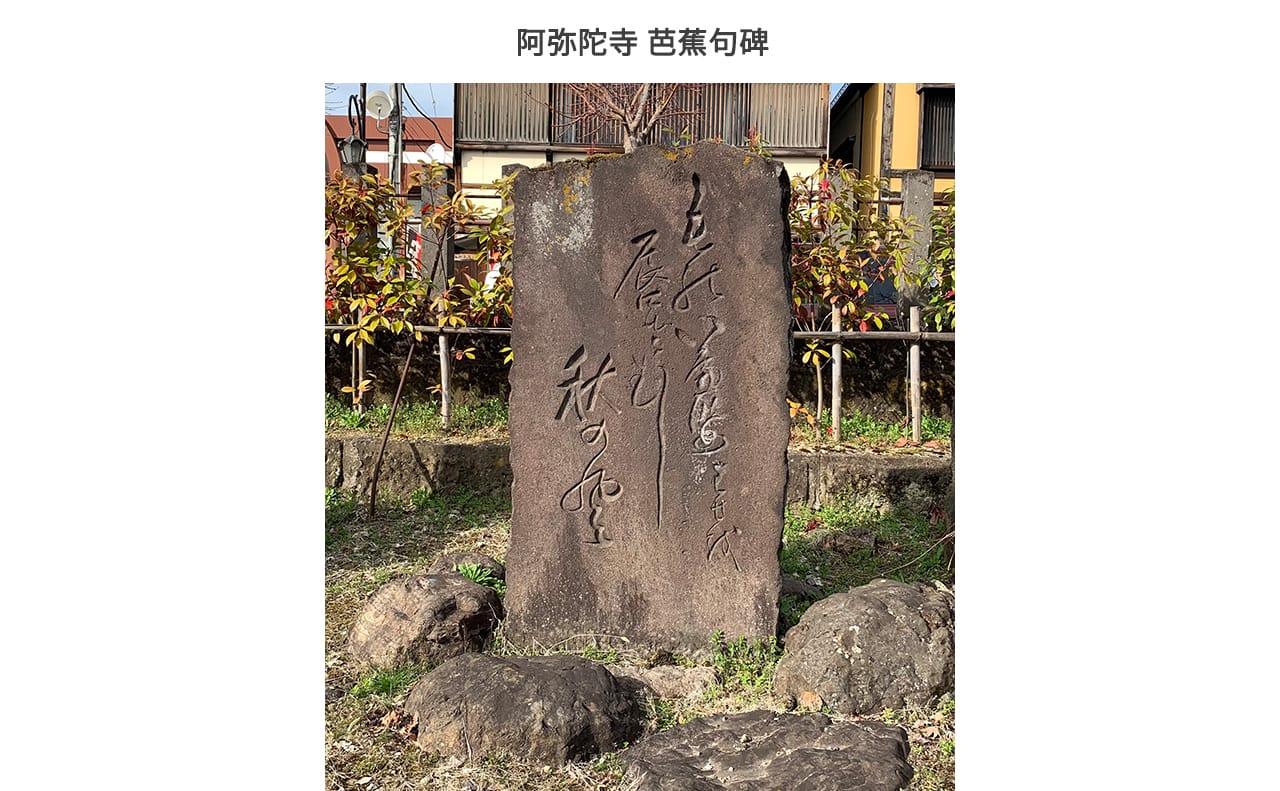

14. 芭蕉俳句碑

14. 芭蕉俳句碑 "說起來嘴唇毛毛蟲秋風"

這個松尾芭蕉緋句碑據說是在芭蕉200周年的1893年(明治26年)建造的。附近的七日町地藏菩薩也殘留著芭蕉俳句碑。

寺的起源和繁榮 良然和板倉修理的相遇 在慶長8年(1603年)創建阿彌陀寺的是下野國心牆郡(也稱東心牆郡)。 包括現在的栃木縣芳賀郡在內的地區。 推測包括現在的芳賀町、市貝町、茂木町、益子町的大部分和宇都宮市、真岡市的各一部分。 )出生的良然(廓蓮社良然上人)。

良然作為住持住在位於陸奧國安積郡(包括現在的郡山市和二本松市的一部分)的善導寺(福島縣郡山市清水台1丁目1-23)。 但是,良然生病了,來到若松的東山溫泉進行溫泉治療。

當時,板倉修理是統治會津町的蒲生秀行的家臣,他想讓超越自己身份的真正的朋友良然留在會津町。 因此,將土地賜給秀行,為了阿彌陀寺的開基而奔走。

在被稱為蒲生家家臣名簿的《蒲生家分限帳》中也記載了板倉修理的名字,一看就知道他的身份是"馬輪9番石高700石"。

在會津藩的家臣中,收入超過500石的約占全體家臣的10%,由此可以推測,板倉修理的地位很高,擁有創建寺院的權力。

請參照「專欄板倉修理的姓名」

倉田為實的援助 除了板倉修理以外,為了阿彌陀寺的奠基,也有很多人在協助。

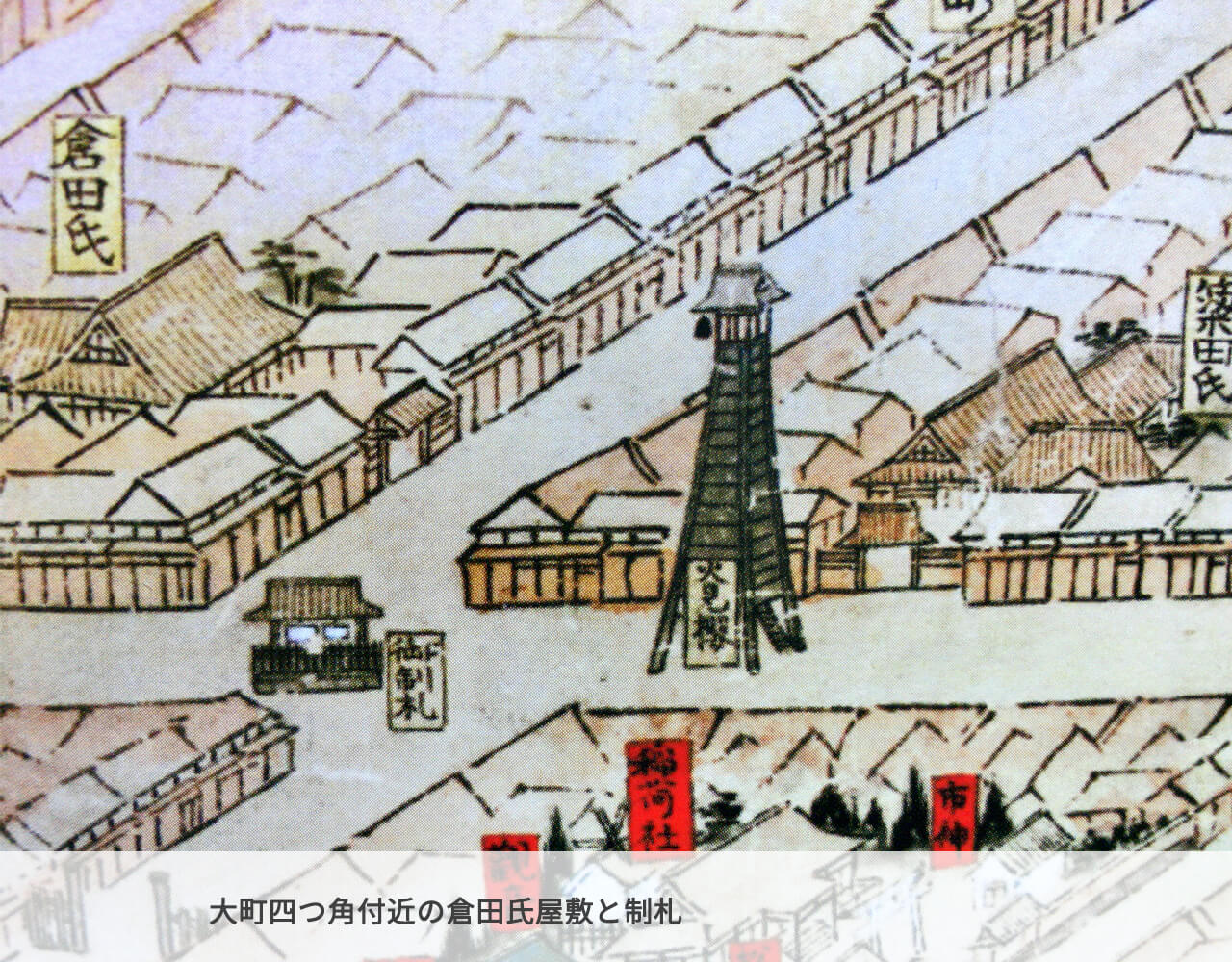

其中一個合作者是倉田新右衛門為實(後來削發改名為倉田道拓)。 倉田為實在大町十字路口附近擁有宅邸,不僅是豪商,同時還具有檢斷(警察和裁判等維持治安的職務)的地位。

倉田秀行的父親蒲生氏被移封到會津若松市的同時,蒲生氏也從日野(日野町)進入會津若松市。

另一方麵,據《倉田氏家譜》(倉田秀治編1971年)記載,倉田為實18歲的時候,於永祿5年(1562年)移居到了會津町。 這是氏鄉來會津的28年前的事情。 雖然不知道倉田氏移居到會津的原因,但據記載,為實18歲時與哥哥與左衛門一起來到黑川(現在的會津若松市神指町大字黑川附近),參拜了柳津町福滿虛空藏尊圓藏寺,之後與左衛門在伊達郡定居,而為實則在會津定居。

雖然為實的家業是獵槍製造,但在文祿元年(1592年)由蒲生氏進行的城下町大變革中,他作為助力參與其中,由於他的功勞,在大町十字路口附近獲得了土地,成為大町地區的町年寄(後來的檢裁)。

因此,在阿彌陀寺建設的時期,倉田氏的力量已經變大了。

像這樣,倉田氏不僅有力量,而且還是熱心的凈土宗信徒,所以進行了阿彌陀寺建設的援助。 另外,據說「阿彌陀寺」這個寺廟的名字也是以倉田為實的故鄉的阿彌陀寺的名字命名的。

倉田為實29歲時,與黑川工人白石次郎的女兒(當時19歲)結婚。 為此,實的妻子於慶長9年(1604年)2月25日去世。

為實的孫子橫田俊益就當時的情況對為實進行了如下記述:"開創寺院,埋葬亡妻"。 這証明寺廟是在慶長8年(1603年)或慶長9年(1604年)建成的。

位於

現在的大町十字路口附近的倉田氏的宅邸。

還描繪了與倉田氏一起擔任檢斷役的柳田氏宅邸。

現在的大町十字路口附近的倉田氏的宅邸。

還描繪了與倉田氏一起擔任檢斷役的柳田氏宅邸。

阿彌陀寺的完成 像這樣很多人努力的結果,完成了阿彌陀寺的宏偉建築。

阿彌陀寺的佛殿、眾寮、方丈(僧人的住所)、小院(附屬於本寺的小寺院)等建築都很漂亮。 之後被認定為下野大澤圓通寺(栃木縣芳賀郡益子町大澤1770),成為其分寺院。

因為良然擁有2尺7寸5分(約104 cm)的阿彌陀佛,所以將其作為寺院的本尊。

元和4年(1618年)聚集了130多名僧人,舉行大法會。 另外,從4月到7月的3個月期間舉行夏安居(在佛堂修行)。 這樣完成的阿彌陀寺聚集了很多人,非常繁榮。 可以看出也起到了作為凈土宗的研修道場的功能。

第二年,創建阿彌陀寺的良然在阿彌陀寺的西麵開設了願求山見性寺(會津若松市日新町16-36),作為自己的隱居寺院。 之後,於元和8年(1622年)4月10日在見性寺去世。

參見 "與良然有淵源的寺院"

繼良然之後,第二代住持良仙進一步擴建,到了寛永10年(1633年)成為會津若松城下屈指可數的規模宏大的寺院。

但是,在第四代良頓時代,正保2年(1645年)1月29日深夜發生大火,寺院建築全部毀於一旦。 只剩下主佛阿彌陀三尊像(脅侍是觀音菩薩像、勢至菩薩像)。 雖然在同一年的夏天建立了精捨,但是沒能看到以前那樣的壯觀。

阿彌陀寺住持與倉田家的冲突 之後,進入素益時代後,阿彌陀寺住持與檀家和城下的其他寺廟頻繁發生冲突。 與盡力建立阿彌陀寺的倉田家的冲突也是其中之一。

當時,倉田家由倉田為實的孫子橫田俊益(倉田為實的女兒倉田德和其女婿橫田俊次的長子,會津橫田山內(山之內) 橫田是橫田家的本名。

金山町橫田山之內宅邸遺跡(大沼郡金山町大字橫田字居平658)

金山町橫田山之內宅邸遺跡(大沼郡金山町大字橫田字居平658)

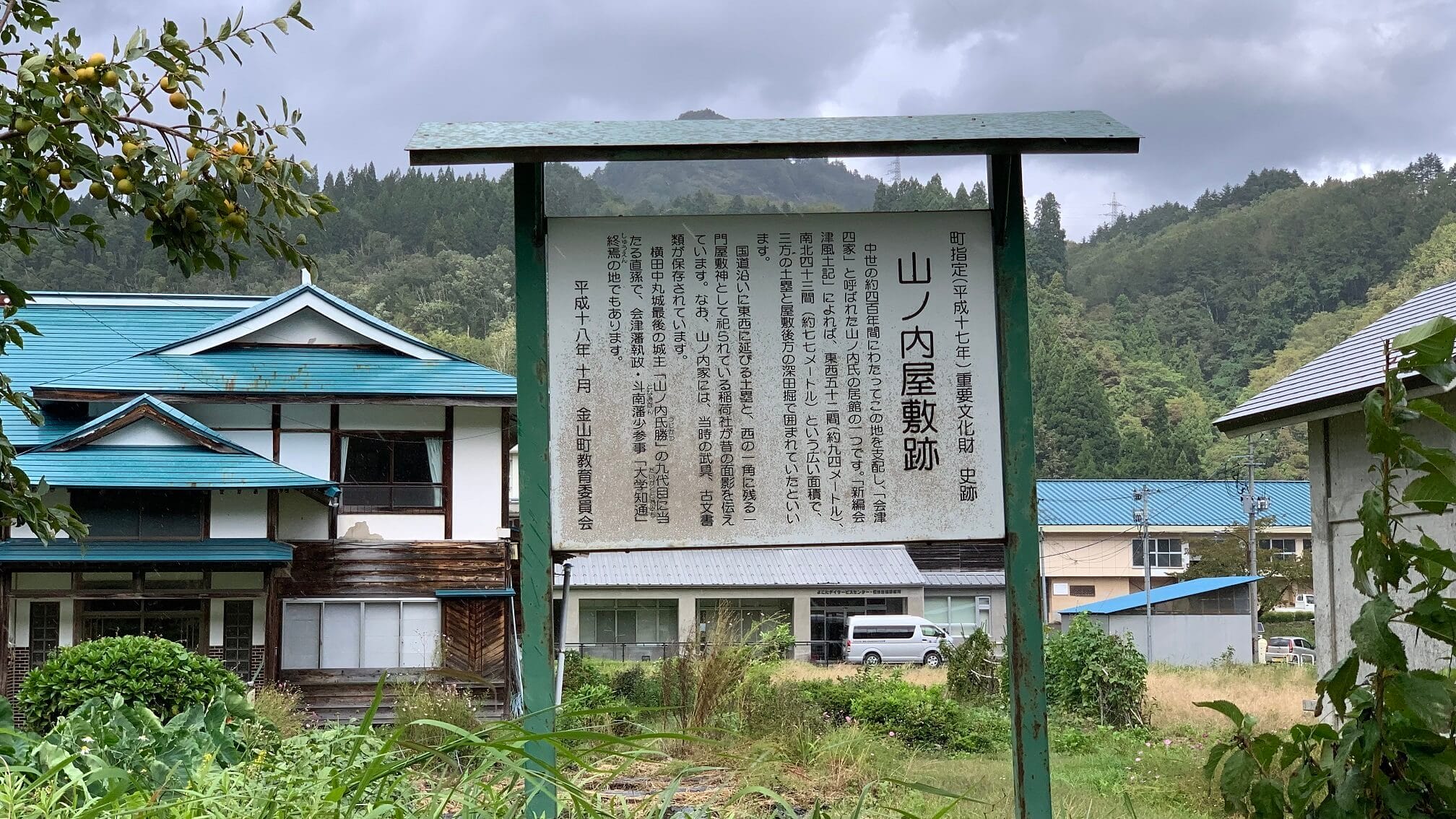

町指定(平成十七年)重要文化遺產歷史遺跡

山之內宅邸遺跡

在中世紀統治這片土地約400年,是被稱為「會津四家」的山之內氏的宅邸之一。

據《新編會津風土記》記載,其麵積為東西五十二間(約九四米)、南北四十三間(約七七米),被三方的土壘和宅邸後方的深田護城河所包圍。

沿著公路東西延伸的土壘和西之一角殘留的作為一門宅院神而被供奉的稻荷社傳達著過去的麵貌。 另外,山之內家還保存著當時的武器和古文書。

是橫田中丸最後的城主「山之內氏勝」的第九代嫡孫,也是會津藩執政・鬥南藩少參事「大學知通」的臨終之地。

平成十八年十月金山町教委

橫田俊益通過玉井雲庵,向阿彌陀寺住持素益傳達了如下內容。

"阿彌陀寺是由我們的祖先倉田為實開創的,所以將祖父母和父母葬在該寺,每年都會舉行供養活動。 但我從小就學習儒教,把心寄托在儒道上。 我服侍正之公,他的遺言是喜歡儒道,崇尚神道,喪事要離開佛事。 如果自己也死了,用儒教之禮埋葬就滿足了。 如今,僧人們因自身利益,在人死後與其子孫發生糾紛。 因此,今後在我家禁止念經念佛。 如果對這一決定有異議,我將把祖墳遷走,斷絕一切通信。 "

對此,阿彌陀寺住持素益沒有提出異議,但這件事一直持續到後來。

橫田俊益的姐姐嫁給了木村久哉,那個俊益的姐姐病了很長時間。 丈夫木村久哉意識到妻子快要死了,認為阿彌陀寺的土地又矮又溼,很難埋葬靈柩,於是決定將靈柩埋葬在會津藩的墓地大窪山(會津若松市門田町大字黑岩字大窪山913)。 當時,他請求素益引導他(在埋葬死者之前,先講解佛法等,將死者引向凈土)。

但是,素益拒絕說,除了埋葬在阿彌陀寺的人以外,不會引導其他人。

木村久哉舉了一個例子,一位僧人曾經到阿彌陀寺外麵來引導他,但素益拒絕了他的請求,並表示今後再也不允許進寺了。

問了這件事的來龍去脈,橫田俊益也說:"如果把對自己的憤怒轉向姐姐和她的丈夫木村久哉的話,我也不會鑽阿彌陀寺的門。"天和2年(1682年)7月7日,他通過服部玄冲傳達了自己和親戚今後不再參拜阿彌陀寺的意願。

因此,倉田家(橫田家)和阿彌陀寺住持素益的對立成為了決定性的對立。

事件發生後,素益於元祿7年(1694年)2月22日對會津若松城下的寺廟提起訴訟。 但是在那場訴訟中敗訴,被藩驅逐了。

同年6月,仙道小濱西念寺的僧人作為後任來到了阿彌陀寺。 因此,橫田俊益在8月11日與家人一起來到阿彌陀寺,參拜了祖父母和父母的墓地。

8月18日,橫田俊益的長子橫田俊晴也來到阿彌陀寺參拜,最終實現了倉田家(橫田家)和阿彌陀寺的和解。 這是冲突開始後的第13年。

元祿9年(1696年)2月8日,橫田俊晴邀請阿彌陀寺住持到自己家招待。 父親俊益也一同出席了那個場合。

雖然倉田家(橫田家)和阿彌陀寺和解了,但從下一代的橫田實政開始,就不埋葬在阿彌陀寺,而是埋葬在其他地方。 回到阿彌陀寺的是倉田家(橫田家)第九代傳人廷實。

像這樣發生了各種各樣的事情的阿彌陀寺,其氣勢漸漸衰退了。

在幕府末期,阿彌陀寺荒廢了,修复也很困難,曾經繁榮一時的阿彌陀寺也看不到影子。

經過禦三樓(後述)的臨時正殿,現在的正殿是在昭和50年(1975年)建成的。

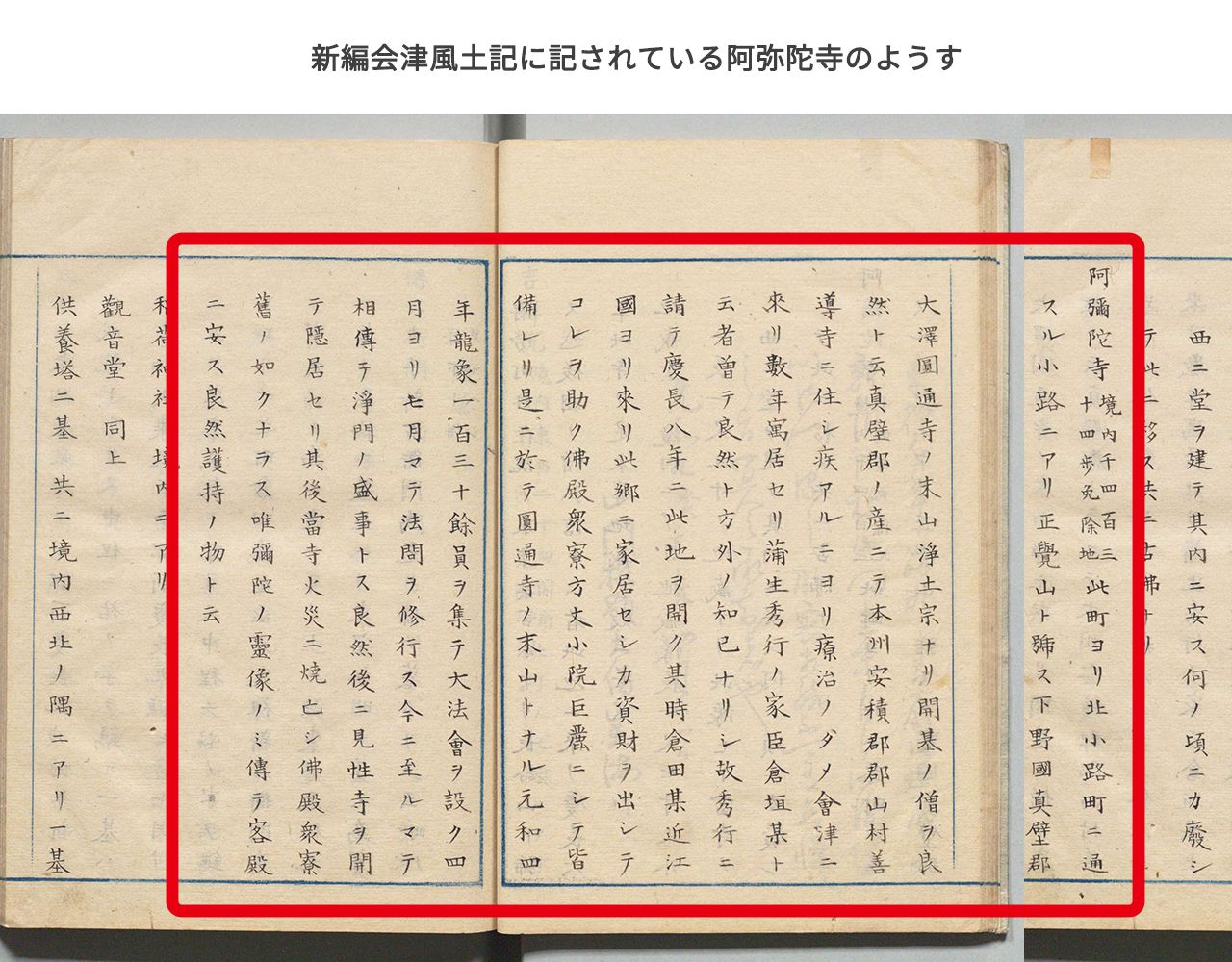

關於這些阿彌陀寺的歷史,在享和3年(1803年)到1809年編撰的《新編會津風土記》中也有記載。

《會津風土記》是在寛文6年(1666年)以會津藩主保科正之的名義完成的,而《新編會津風土記》則是作為補充信息而完成的新編。

在《新編會津風土記19卷若松的5平民區》中關於阿彌陀寺是這樣寫的。

阿彌陀寺

位於從這個町(七日町)通往北小路町的小路上,稱為正覺山。

下野國心牆郡(現在的栃木縣芳賀郡益子町)的大澤圓通寺末山凈土宗。

寺的開山祖師生於良然,住在安積郡(包括現在的郡山市和二本松市的一部分)的善導寺,為了治病來到會津,暫住了數年。

真壁

蒲生秀行的家臣有板倉某(板倉修理),因為良然曾是方外的朋友,所以向秀行提出申請,在慶長8年(1603年)開設了此寺。

當時,倉田某(倉田為實)從現在的滋賀來,在這片土地上建立了自己的家,

出錢幫助他。

安置佛像並進行禮拜的建築物、供僧人居住的宿捨、多用途的建築物都很宏偉,一應俱全。

由此成為圓通寺的末山。

元和4年(1618年),聚集了130多名高僧,舉行了大法會。

從4月到7月舉行活動,是流傳至今的大型活動。

良然後來開設了見性寺,作為隱居寺。

之後,阿彌陀寺被大火燒毀,安置和禮拜佛像的建築物和供僧人居住的宿捨沒有恢复。只有阿彌陀佛像被安置在剩下的客殿裏。據說是良然守護的。

【新編會津風土記19卷若松的5平民區】

阿彌陀寺院內1434步免除地

阿彌陀寺院內1434步免除地

(阿彌陀寺院內1434步免除地)

位於從此町通往北小路町的小路上的

(位於從此町通往北小路町的小路上的正覺山)

國真壁郡大澤圓通寺末山凈土宗山下野

(下野國心牆郡大澤圓通寺末山凈土宗山)

開基的僧人稱其為良然,因產於心牆郡,居住在本州島安積郡善導寺,因病前來會津津治療,數年暫住水芹

(稱其為良然,因產於心牆郡,居住在本州島安積郡善導寺,因病前來會津津治療,數年暫住水芹

蒲生秀行的家臣板倉某,曾受已故秀行之托在慶長8年開闢此地的

(蒲生秀行的家臣板倉曾與良然相識,受故秀行之托在慶長8年開闢此地)

當時從倉田某近江國來到此地,為其提供資財幫助的

(當時從倉田某近江國來到此地,為其提供資財幫助的)

佛殿眾寮方丈小院巨大而齊備的

(佛殿眾寮方丈小院巨大而齊備的)

是圓通寺的末山

(是圓通寺的末山)

元和4年召集龍象130餘員設立大佛會的

(召集元和4年龍象130餘員設立大佛會)

從4月到7月修行法門至今相傳為凈門盛事的

(從4月到7月修行法門至今相傳為凈門盛事的)

良然後開見性寺隱居水芹

(良然後開見性寺隱居米水芹)

後來當寺毀於大火,不再是佛殿眾寮,只有彌陀的靈像流傳下來,安於客殿的良然護持之物

後來當寺毀於大火,不再是佛殿眾寮,只有彌陀的靈像流傳下來,安於客殿的良然護持之物

戊辰戰爭和阿彌陀寺 戰死者遺體的埋葬 時代一去不复返,幕府末期阿彌陀寺也籠罩在不安的氣氛中。

在會津藩所屬的舊幕府軍和新政府軍戰鬥的戊辰戰爭,有戰死者的遺體被移葬到阿彌陀寺的事件。

戊辰戰爭結束的明治1年(1868年)9月22日(陽歷11月6日)的鶴城開城後,同年10月1日(陽歷11月4日)新政府設立了民政局。

民政局設立的第二天2日,發出了埋葬放置在鶴城(會津城)郭內外的遺體的通知,從3日開始作業。這是會津藩投降的10天之後。

會津若松據記載,在鶴城內發現的遺體被重疊扔到城內的兩個空井中,裝滿後被埋葬在二之丸的伏兵郭(梨園,現在的網球場附近)。

"城中野死人,被打入兵器藏前的空井,井被掩埋,士中,奧女中野被掩埋在二之丸梨子田裏"

【荒川類右衛門勝茂著明治日志】

"二之丸有兩個空井,深度各數十尺皆以屍首充滿,其餘皆臨時葬於梨子園"

水芹

【平石弁藏著會津神社】

戊辰戰爭

遺體的搜索範圍涉及到郭內(城池外堀內側的區域。城池、藩役所、藩校日新館、為數不多的寺院神社、高級武士宅邸等有464家)、城郭外、瀧澤峠、戶之口原、柳橋和高瀨(現在的會津若松市橋本村附近)、中明村(現在的會津若松市町北町大字始字中野明)、飯寺村(現在的會津若松市飯寺)、一之堰村等廣大範圍。

此外,戰死遺體收存簿還詳細記錄了10月3日至17日每天的經費明細、埋葬地點、埋葬人數、發現遺體的地點、遺體的服裝、遺體的形狀等。

根據這個記錄,在郭內發現的103具遺體被埋葬在興德寺(會津若松市榮町2-12)境內的7處。在其他地方發現的遺體,被埋葬在發現地點附近的寺院等64處。

實際進行埋葬的作業期間是從10月7日到15日的9天,主要負責地區記錄如下。

赤羽彥作:在郭內、城外(七日町大和町甲賀町四穀)、郊外(中野明)埋葬了227人。

武田源三:在城外(西南部)、郊外(一之堰飯寺)埋葬了184人。

齋藤茂助、水野平八:在城外(台野町)、郊外(戶之口原笹山強清水金堀柳橋高瀨瀧澤)埋葬了134人。

其他,在蠶養國神社(會津若松市蠶養町2-1)西畑埋葬了22名新政府軍人。

埋葬花費的費用為74兩2朱630文,作業人員共計384名。還記載了米澤藩士志賀歷助的名字,負擔住宿費和午餐費。

柳田家流傳下來的文書《公用簿籍》中也記載了民政局向江戶肝煎下達的清理戰死者遺體的命令。

一、叫埃塔肝煎左與之助,打掃城中死難者共聞佳話。

但是左與助左之廉潔咨詢時,村田己三郎先生江聞候先生,左通禦差圖。

一、江戶多人禦用相工作的時候,二百多人,其中一百多人回家,其中,首先以三十人送來的時候,尤城中通行附著的時候,檢証所附的刀裝,交付給民政局的程度下旨,提出的時候,其下是到為止之通,城中養為被取旨,被聞一,旦禦城中死人取付的時候,郭內郭外都死人取付的時候,在所處的時候,向最近的寺院檢証提出來的時候,被聞付的時候,幾連支付的時候,有的時候,向檢証提出的時候江戶多肝煎(簡稱合略假名)都申聞的時候。

但因領取許可証,於明日七時被辭退。

城中亡人遭逮捕之事,明日起四日辭退。

十月民政局

【柳田家文書公用簿籍】

這次戰爭以來,屍城內市內到處都有,看的人難忍的時候,怎麽也早早地申報規格方,就那樣子,埋方入念可置之後一段時間,被告知可置之後一段時間,得到與市區清掃並置之人也隨見附,這條河流可申請一段時間,不再漏報可申一置之事。

辰十月

【柳田家文書公用簿籍】

會津藩的遺體雖然在10月份進行了一定程度的埋葬工作,但民政局下令將埋葬過一次的遺體移葬。其原因可以認為如下。

•井中遺體的臭味。

•由於是在短時間內匆忙進行的工作,有時無法將遺體埋在地下深處。

•埋葬時期,在舊會津藩領地的各地,爆發了對會津藩不滿的"會津世重塑起義"(YaYa起義),並引發了混亂。

•埋葬與降雪時期重合。

•埋葬的人、埋葬地點不明的情況很多,為了給遺屬掃墓,需要一個地方。

阿彌陀寺的移葬 因此,新政府下達了移葬指示,但被指定為移葬地的卻是埋葬會津藩的馬和犯人的不干凈土地--小田內的會津山附近和藥師堂川原/黑川刑場(福島縣會津若松市橋本站淚橋附近)的犯人冢。這引起了會津藩士們的強烈反對。

會津若松市 另外,在當時一般的身份體系中,士農工商下有被視為賤民的人,這些人埋葬犯人的遺體。據說賤民們進行的埋葬與犯人的遺體一樣,是像扔石頭和瓦片一樣對待會津藩士的遺體。

因此,會津藩士們多次請願更改移葬場所和由賤民以外的人埋葬。結果,被重新指定為移葬場所的場所之一就是當時荒廢的阿彌陀寺。

阿彌陀寺在明治2年(1969年)的2月24日(陽歷4月5日)開始移葬。對於臨時埋葬在附近寺院的遺體,也在阿彌陀寺進行移葬。

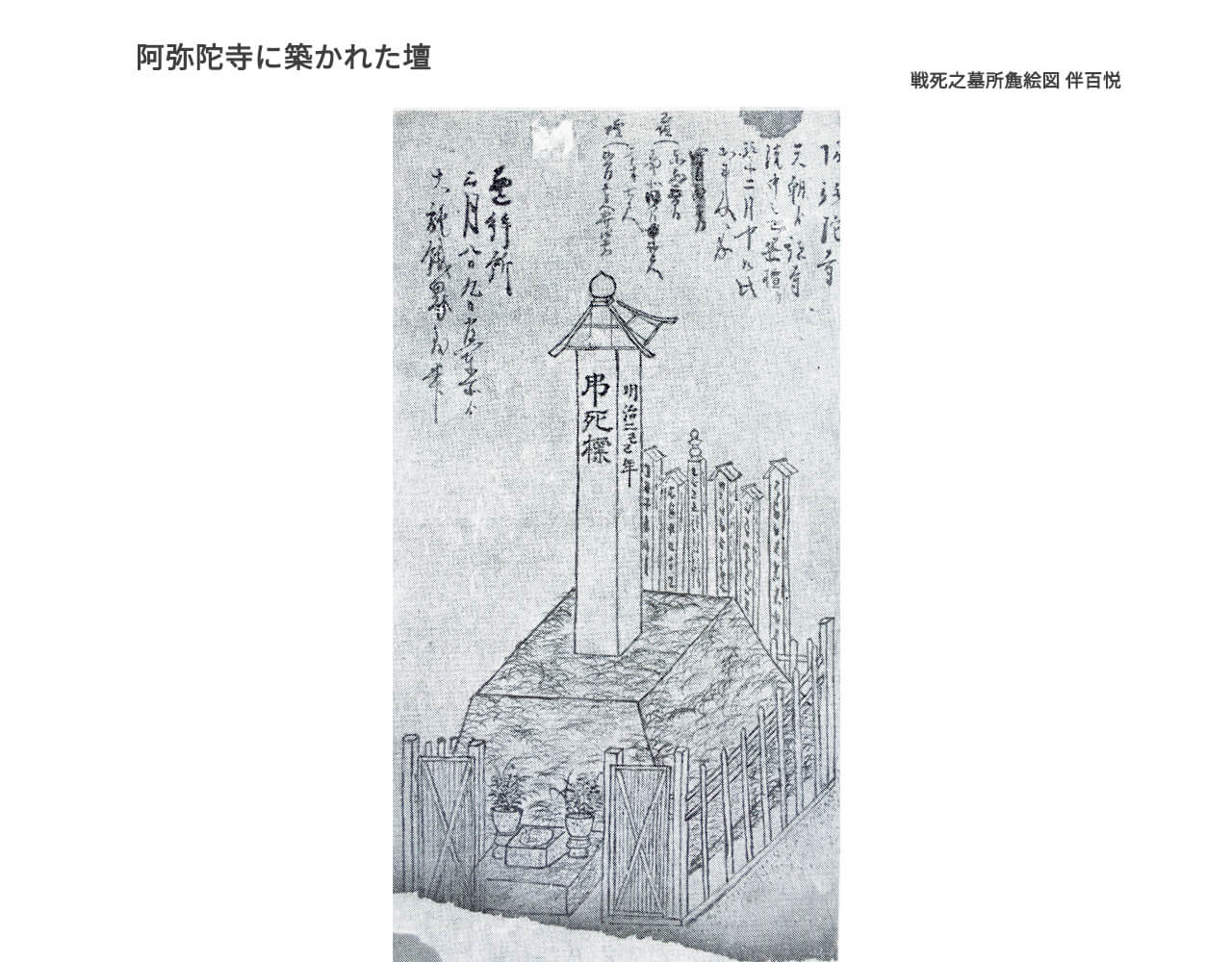

從3月9日開始,關於鶴城內的遺體,能確認身份的遺體分別埋葬在各自的菩提寺,身份不明的遺體移葬到阿彌陀寺。根據《戊辰戰亡者遺體埋葬記》,武田源三和伴百悅作為移葬方式指揮移葬。

在這種移葬中,在阿彌陀寺院內挖了一個1.5米見方的大洞,埋葬的是從城下收集來的遺體。將遺體排成一列,然後在上麵鋪上草席,再將遺體堆積起來,這樣的埋葬方式,高度達到了4尺(約1.2米)。

另外,在移葬前的10月,從各地埋葬的寺廟裏收集泥土,建造了四方2間1尺5寸(約4米)高7尺(約2.1米)的遙拜所。在這樣建造的壇的中心立著寫有"吊死標"的柱子,周圍環繞著東西4間(約7.2米)、南北4間2尺(約7.8米)的玉垣(邊界柵欄)。

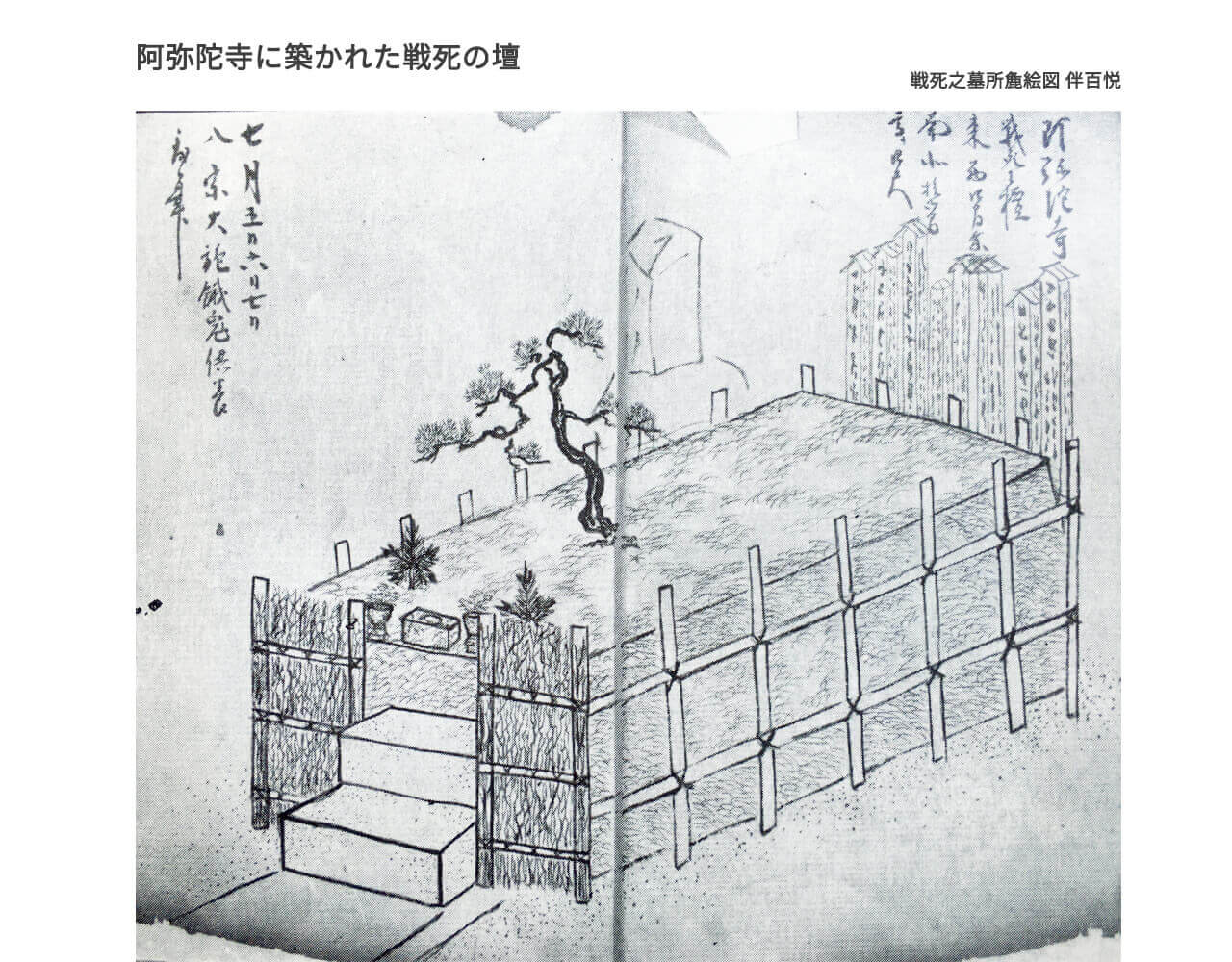

移葬的指揮者伴百悅除阿彌陀寺外,還在其他約16個地方下達了移葬指示,並留下了當時的記錄《戰死之墓所粗繪圖》。阿彌陀寺的樣子也描繪在《戰死之墓所粗繪圖》中。

阿彌陀寺

阿彌陀寺天朝開始收集各寺院中的土,

壇 ,直至二月中旬。

大垣(東西三間南北四間二尺)

壇(高七尺二間一尺五寸四方)

遙拜所,三月八日九日官軍所如來

大施餓鬼致候事

明治2年(1869年)3月2日民政局發出通知,3月4日至9日舉行大施餓鬼會。

在這些法事期間繼續移葬到阿彌陀寺,移葬工作於4月22日(陽歷6月2日)完成。

在阿彌陀寺上修建了東西4間(約7.3米)、南北12間(約21.8米)高4尺(約1.2米)的祭壇。但是,移葬工作仍在繼續,分散在山野的遺體也繼續被收容。

阿彌陀寺

阿彌陀寺戰死的壇東西四間餘

南北拾式間,高沙四尺

7月5日6日7日

八宗大施餓鬼

供養事

同一年的7月5日到7日,在阿彌陀寺聚集了若松市內和附近村莊的各個宗派的僧侶舉行法事。

8月23日正好是新政府軍侵入

城下的第一年,所以在舊會津藩士的廣泛引導下舉行了三天盛大的法事。會津若松 間瀨光(會津藩士,間瀨新平衛的次女。36歲經歷的戊辰戰爭,在鶴城守城。之後,他用女性的眼光記錄了從守城到鬥南移居到會津回國的戊辰後雜記。)所寫的《戊辰後雜記》中有這樣的記述。

"明治2年 8月23日,陣亡者逝世一周年,舉行了為期三天的禦供活動。在阿彌陀寺和長命寺舉行了盛大的施餓鬼。婦女兒童和老伴們一起去做禮拜,立起了漂亮的假屋,在法會結束後還煮了紅豆飯。"

指揮這些阿彌陀寺移葬的伴百悅,後來在束松嶺(會津坂下町)斬殺了身居民生局監察部兼斷獄之位的惡名昭著的久保村文四郎,雖然逃到了越後地區,卻在大安寺村(新澙市秋葉區大安寺)喪命。

參見 "專欄伴百悅之墓圖片庫"

追悼設施的建設和變遷 在阿彌陀寺安葬的同時,也建設了追悼遇難者的設施。

在前述的阿彌陀寺移葬時,設置了遙拜所進行祭祀的同時,阿彌陀寺作為追悼戊辰戰爭遇難者的中心場所。

之後到了明治3年(1870年),開始移居到會津藩的新領地--鬥南。因此,前往阿彌陀寺掃墓變得困難,5月10日舉行了施餓鬼供養。另外8月22日到24日舉行3周年忌辰。

另外,到了三周年忌辰的時候,阿彌陀寺的祭壇凹陷了,所以堆了1尺(約30 cm)左右的土,在上麵建造了石塔和石燈籠,周圍圍上了柵欄。

25日與前一年相同,松平容保喜德(容保的養子)因幽禁而由舊會津藩士代為參拜,容大(容保的長子)本人參拜阿彌陀寺。

明治4年(1971年)7月,由於廢藩置縣,藩消失,鬥南藩的名字也消失了。移居的舊會津藩士們,有的留在當地,有的移居,有的返回會津,各自走自己的路。

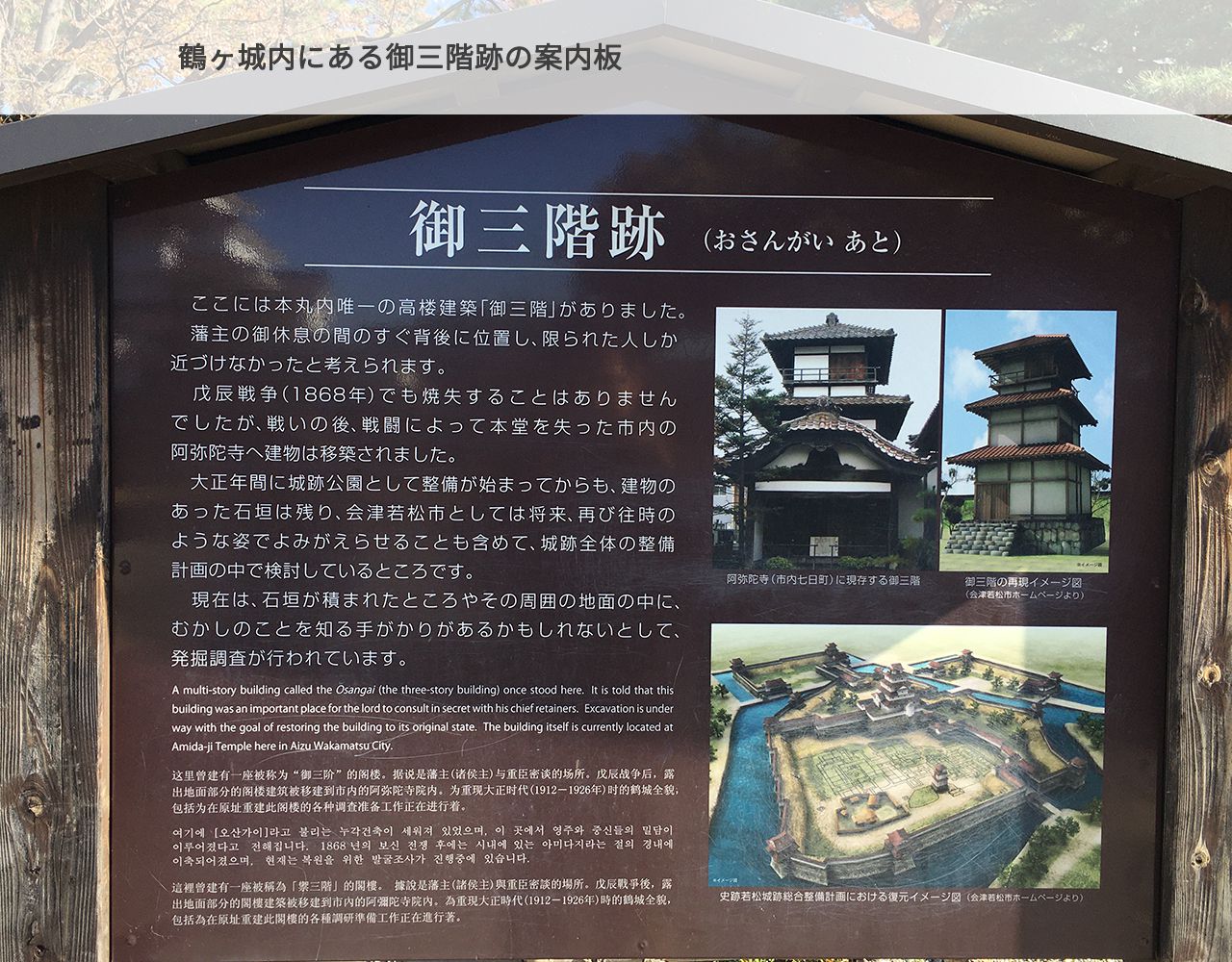

同年,位於鶴城內的禦三層被移築到阿彌陀寺,作為臨時正殿使用。

松平容保出席了明治7年(1874年)在阿彌陀寺舉行的祭祀活動。

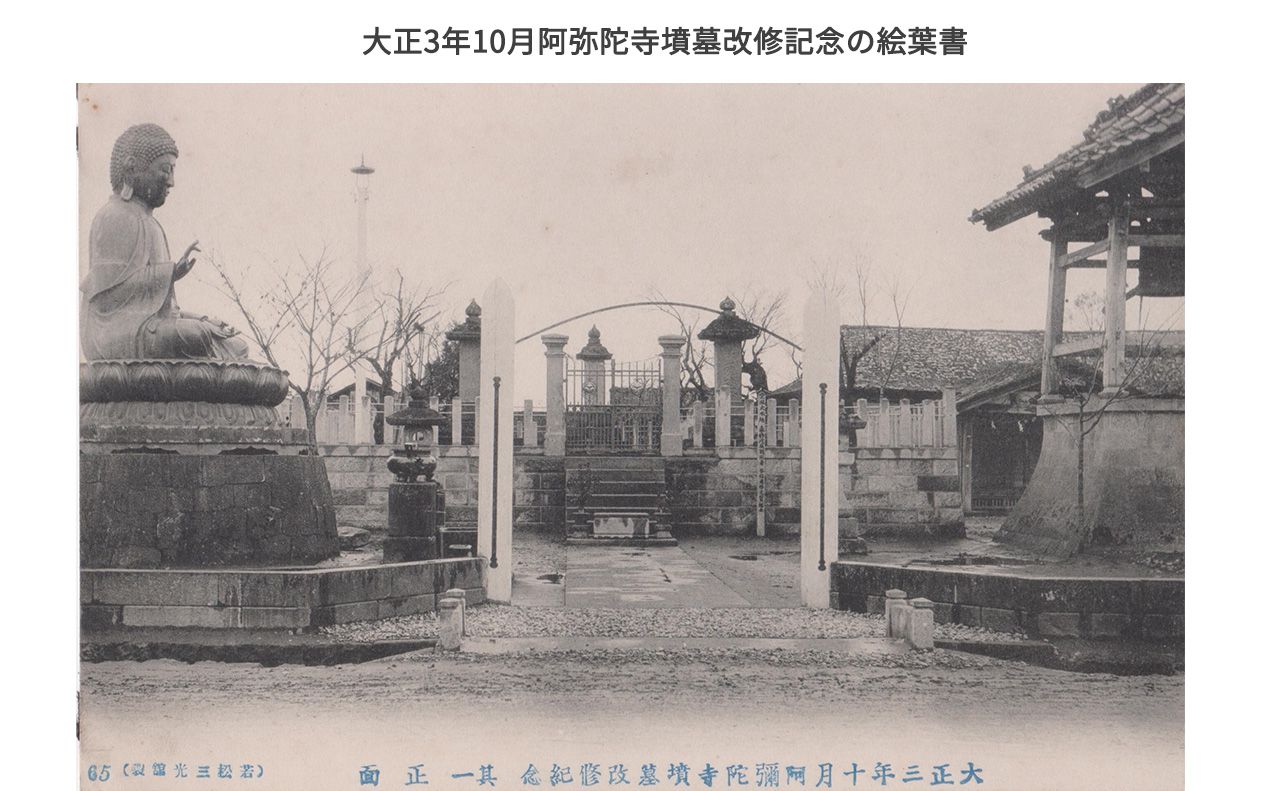

大正3年(1914年)10月改建阿彌陀寺墳墓的紀念美術明信片。從正麵拍攝的照片。

大正3年(1914年)10月改建阿彌陀寺墳墓的紀念美術明信片。從正麵拍攝的照片。

Nanukamachi.com Digital Archives:大正3年 10月阿彌陀寺墳墓改建紀念

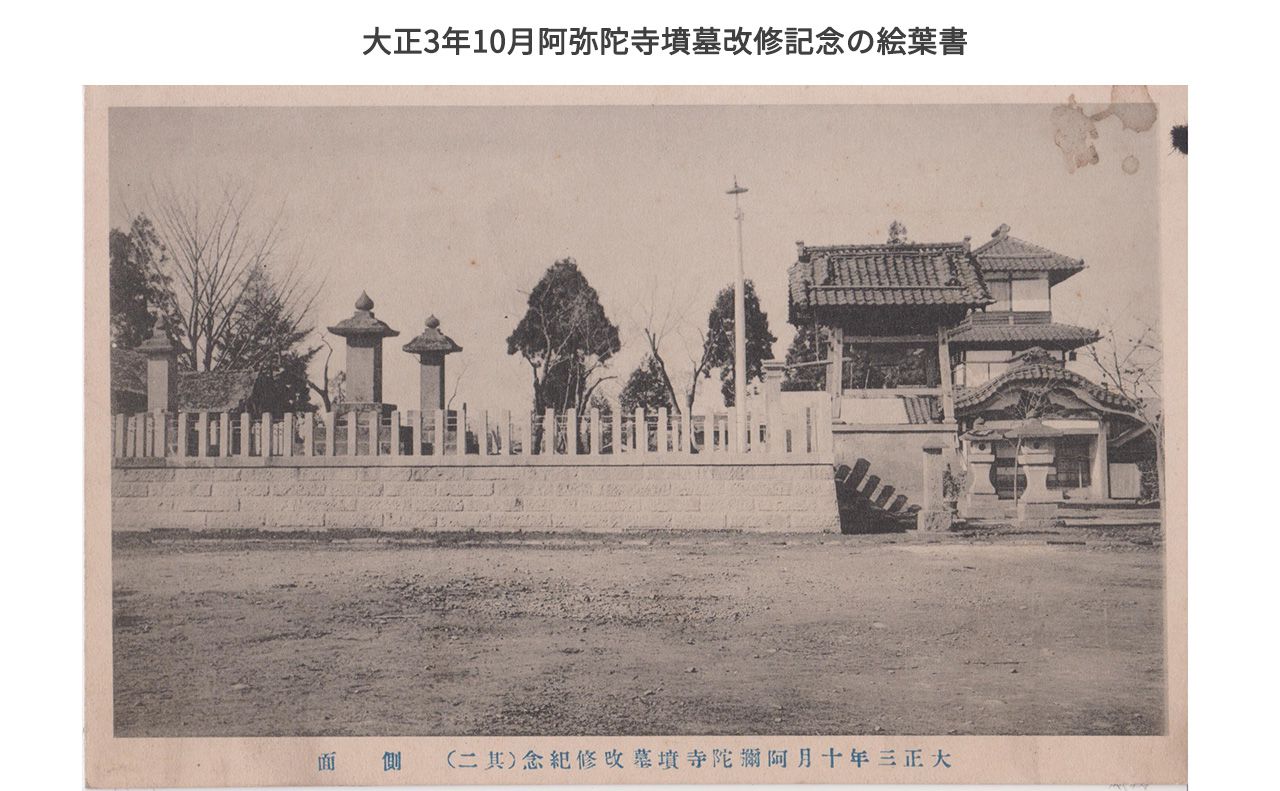

大正3年(1914年)10月阿彌陀寺墳墓改建紀念的美術明信片。從側麵拍攝的。禦三層是在阿彌陀寺用地內移建之前的東西,與現在的位置不同。現在因為與民宅相鄰,從這個距離看墳墓的側麵是很困難的。

大正3年(1914年)10月阿彌陀寺墳墓改建紀念的美術明信片。從側麵拍攝的。禦三層是在阿彌陀寺用地內移建之前的東西,與現在的位置不同。現在因為與民宅相鄰,從這個距離看墳墓的側麵是很困難的。

Nanukamachi.com Digital Archives:大正3年十月阿彌陀寺墳墓改建紀念

用地的邊界有柵欄,因此被認為是比大正3年(1914年)10月改建阿彌陀寺墳墓時更晚拍攝的。右側的禦三層,現在移動到了大佛深處可以看到的稻草葺屋頂的建築物的位置。道路的邊緣有側溝,人力車的車輪很好地嵌在裏麵停車。

用地的邊界有柵欄,因此被認為是比大正3年(1914年)10月改建阿彌陀寺墳墓時更晚拍攝的。右側的禦三層,現在移動到了大佛深處可以看到的稻草葺屋頂的建築物的位置。道路的邊緣有側溝,人力車的車輪很好地嵌在裏麵停車。Nanukamachi.com Digital Archives:會津若松市七日町阿彌陀寺(慶長8年良然上人的開基)

第一次拜靈殿的建設 在明治7年(1874年)和明治8年(1875年)的時候,由松田一芥(舊會津藩士,在北海道札幌開了第一家牛奶店)親手建造了拜靈殿。這個設施是將遙拜所改為可以在室內使用的永久性設施。

大正2年(1913年)9月,為了追悼戊辰戰爭戰死者而創立了"會津吊靈義會"(首任會長町野主水)。

同時,由於拜靈殿建築的老化,大正7年(1918年)4月15日,會津吊靈義會決定在阿彌陀寺正殿舊址上新建一座拜靈殿。雖然這一計劃得以推進,但由於第一次世界大戰和隨之而來的世界性經濟衰退,工程被迫暫時中斷。

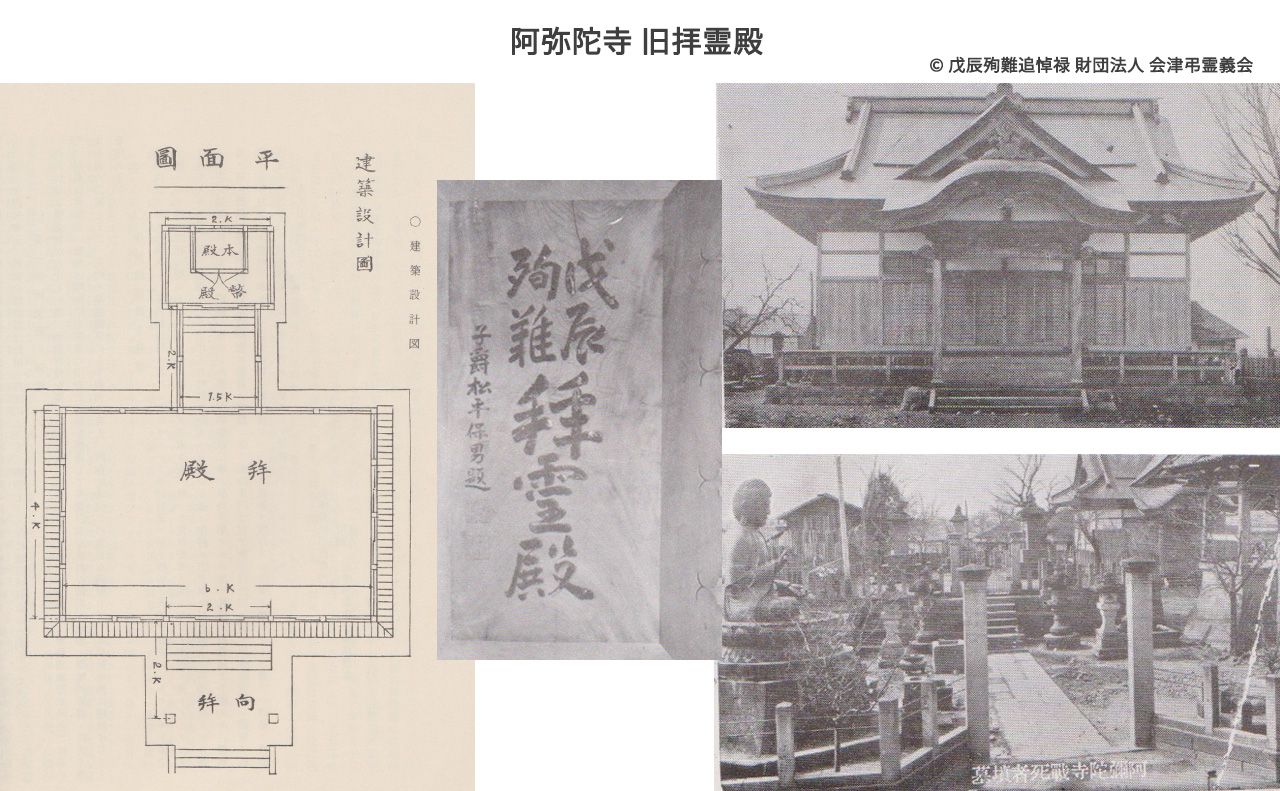

在工程中斷期間,拜靈殿的老化狀況仍在繼續,因此於大正13年(1924年)11月重新決定繼續施工,並再次開始募集捐款。雖然是在困難的情況下建設的,但於大正14年(1925年)12月建築物竣工,正式名稱定為"戊辰殉難拜靈殿"。建築物的匾額是會津松家第12代傳人松平保男揮毫,使用縱3尺(約90 cm)橫1尺5寸(約35 cm)的櫸板。

舊拜靈殿的平麵圖·匾額·拜靈殿的照片·當時阿彌陀寺院內的樣子。

舊拜靈殿的平麵圖·匾額·拜靈殿的照片·當時阿彌陀寺院內的樣子。

第二次拜靈殿的建設 大正14年的拜靈殿建設之際,會津吊靈義會和阿彌陀寺之間達成了"重建阿彌陀寺正殿時移建拜靈殿"的協議。

之後,雖然決定重建阿彌陀寺正殿,但並沒有移建拜靈殿,而是以將其收納在正殿中為條件做出了決定。是昭和49年(1974年)1月12日。

像這樣的第一次拜靈殿和第二次拜靈殿的建設,得到了很多人以及包括東京會津會、鬥南會津會等在內的各種團體的衷心讚同和捐贈。

這些人在戊辰戰爭上被認為是天皇的敵人,在戰後也受到了殘酷的對待,出於對他們先輩的尊敬而進行了捐贈。

募捐活動開始:昭和49年 6月20日

募捐活動結束:昭和50年 12月31日

募捐總額:27,792,500日元

明細:東京

會津地區20,992,000日元

東京地區5,367,000日元

鬥南地區938500日元 其他地區495000日元

當時新建的正殿和拜靈殿至今仍在使用,戊辰戰爭戰死者的慰靈祭至今每年都在春秋兩次兩天舉行。

現在,朝北的正殿・內陣深處安置著與良然頗有淵源的阿彌陀三尊,主佛左側的客殿安置著寫有"戰死招魂靈位"的大牌位。其左側林立著萱野長修(萱野權兵衛長修)的木雕像和友軍的戰死者的牌位。這些是德川士戰死靈位・桑名拉麵藩・長岡藩・二本松藩・仙台藩・飯野藩・水戶藩・棚倉藩・莊內藩・新選組的10枚白木牌位。

而且在阿彌陀寺有會津若松市歷代兩位市長的墓地。

1917年8月23日(大正6年)在鶴城本丸舉行的東西兩軍"戊辰殉難者50周年祭"的祭典委員長,第四代、第七代、第八代市長松本時正(1906年10月15日-1912年10月10日·1915年6月21日-1922年5月15日)。

是致力於鶴城重建的19代·21-23代市長橫山武(1948年3月28日-1952年3月27日·1956年3月28日-1968年3月27日)的各市市長的墓地。

現在的阿彌陀寺平麵圖和建築物的樣子。

現在的阿彌陀寺平麵圖和建築物的樣子。新選組齋藤一和阿彌陀寺 作為與戊辰戰爭和阿彌陀寺有關的人物,有新選組三號隊隊長齋藤一。

齋藤一和會津神社一起戰鬥過。

戊辰戰爭 會津若松城下西軍迫近戰敗的可能性變大的時候,土方歲三決定轉戰到仙台市重建戰鬥。

但是,當時由於土方歲三受傷而成為臨時局長的齋藤一主張不能放棄自文久3年(1863年)以來一直庇護新選組的會津藩。作為土方的單臂而追隨的齋藤一決定留在會津神社。

據說和齋藤一一起留下來的新選組隊士有十幾個人,在之後的如來堂之戰等中喪命。

鶴城沒落,會津藩投降後,齋藤一在鹽川和豬苗代兩地軟禁。齋藤一雖然在鹽川軟禁,但與其他會津藩士一起被越後高田藩看管,改名為一瀨傳八。

之後會津藩被移封到鬥南的同時,齋藤一也遷移到鬥南。那個時候成為會津藩藤田家的養子,改名為藤田五郎。然後和會津藩大目付高木小十郎的女兒高木時尾結婚了。

齋藤一的妻子高木時尾也和新島八重關系親密,流傳著戊辰戰爭時,時尾整理八重頭發的逸聞。

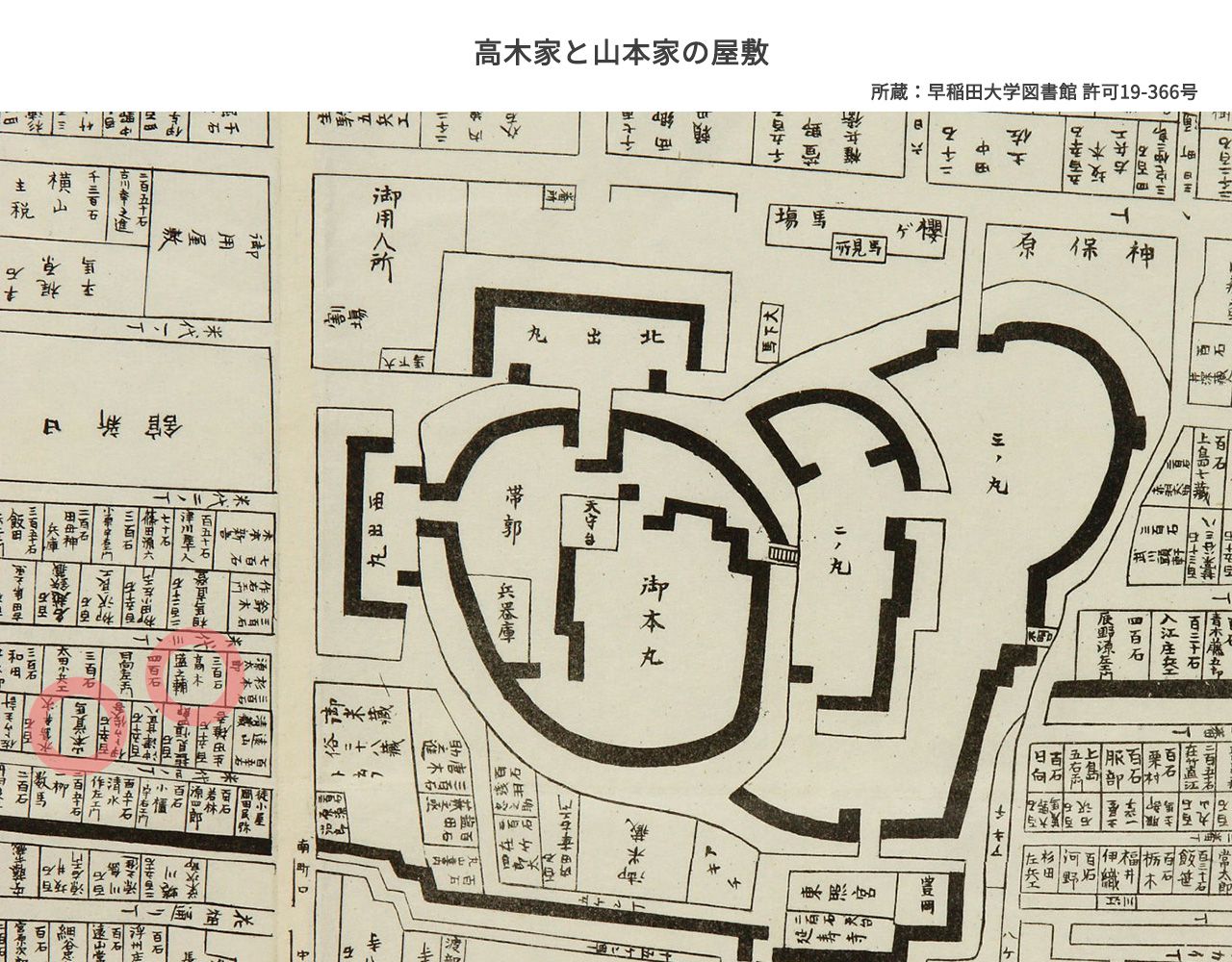

鶴城了解城下家臣宅邸的"戊辰若松城下細圖"。

鶴城了解城下家臣宅邸的"戊辰若松城下細圖"。高木時尾的宅邸中,記載著其弟弟高木盛之輔的名字。

的後麵就是新島八重的宅邸,記載著其哥哥山本覺馬的名字。高木時尾和新島八重有著親密的交往。

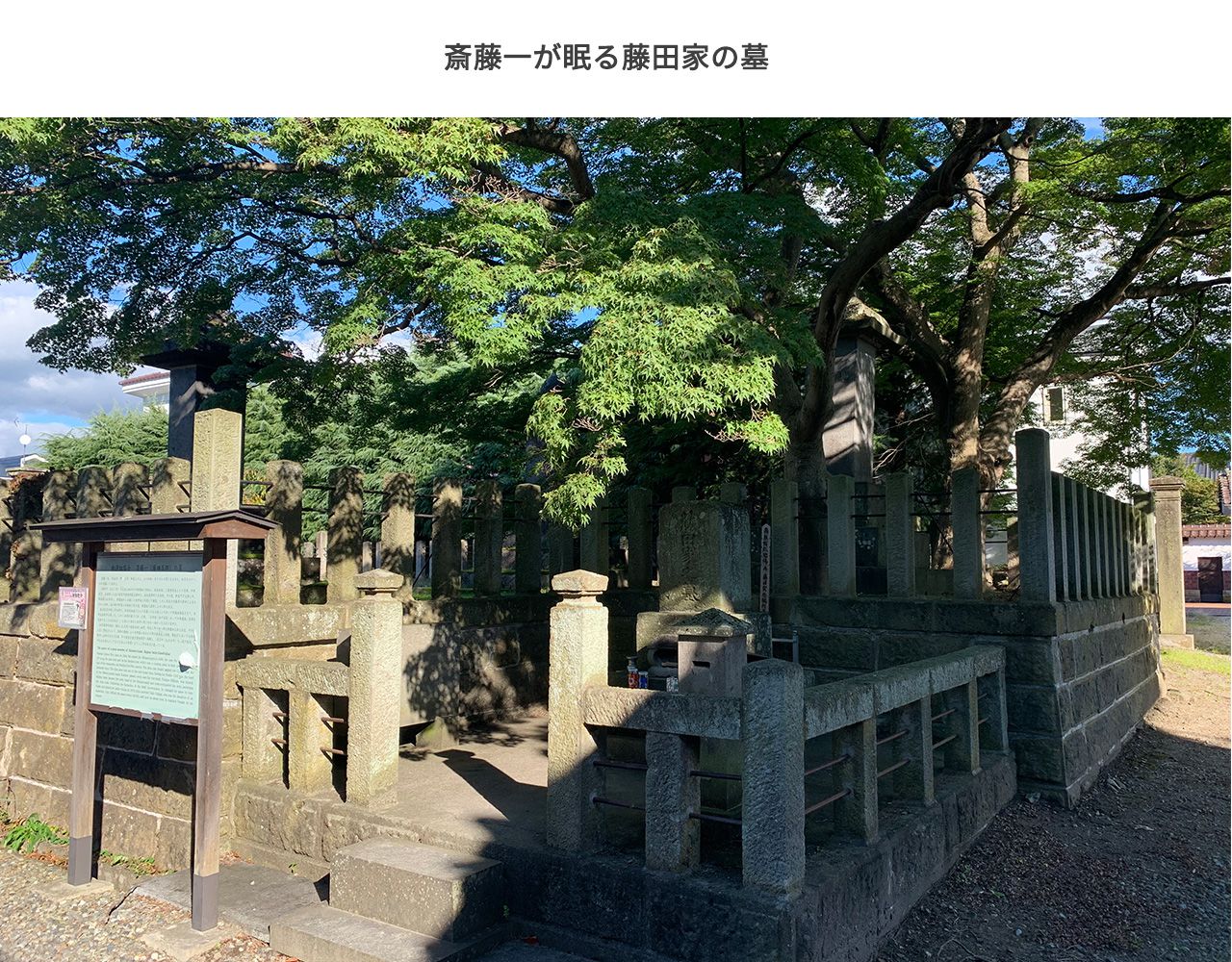

之後,他進入警視廳,在西南戰爭中大顯身手,曾在東京教育博物館等機構工作,但在大正4年(1915年)9月28日因胃潰瘍去世。他死後,按照遺言,葬在會津市,葬在阿彌陀寺的藤田家墓地。

佇立在秋之木漏日中的藤田家的墓地。按照遺言齋藤一被埋葬在這個墓地中。

佇立在秋之木漏日中的藤田家的墓地。按照遺言齋藤一被埋葬在這個墓地中。  墓地前的指南板。

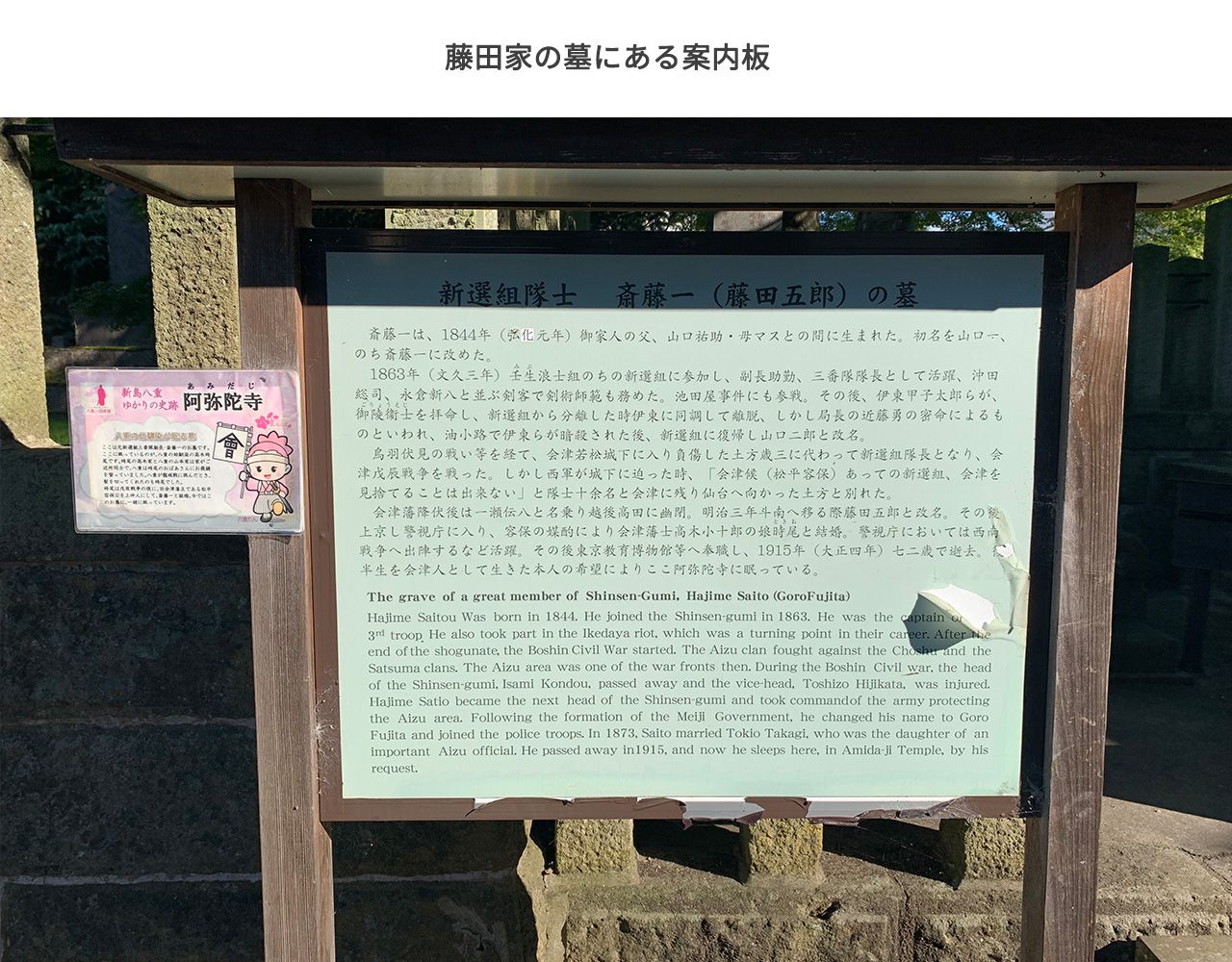

墓地前的指南板。新選組隊士齋藤一(藤田五郎)之墓

齋藤一,出生於1844年(弘化1年)禦家人的父親,山口祐助和母親馬斯之間。原名山口一,後改名為齋藤一。

1863年(文久3年)參加壬生浪士組時期的新選組,作為副長助勤,第三隊隊長大顯身手,與冲田總司,永倉新八齊名的劍客兼劍術師。也參加了池田屋事件。

之後,伊東甲子太郎等人被委任為禦陵衛士,從新選組分離時與伊東一同脫離,但是據說是根據局長近藤勇的秘密命令,伊東等人在油小路被暗殺後,回歸新選組改名為山口二郎。

經過鳥羽·伏見之戰等,進入會津若松城下,代替受傷的土方歲三成為新選組隊長,在會津戊辰戰爭戰鬥。

但是,當西軍逼近城下時,他說"有松平容保的新選組,不能放棄會津若松",並與留在會津若松前往仙台市的10多名士兵和土方分道揚鑣。

會津藩投降後改名為一瀨傳八,幽禁於越後高田。前往明治3年鬥南時改名為藤田五郎。之後,他來到東京,進入警視廳,在容保的斡旋下,與會津若松藩家臣高木小十郎的女兒時尾結婚。在警視廳,他積極參加西南戰爭。

之後在東京教育博物館等工作,1915年(大正4年)72歲去世。根據作為會津人度過餘生的本人的希望,在阿彌陀寺這裏長眠。

The grave of a great member of Shinsen-Gumi,Hajime Saito GoroFujita)

Hajime Saitou Was born in 1844. He joined the Shinsen-gumi in 1863. He was the captain or 3rd troop. He also took part in the Ikedaya riot, which was a turning point in their career. After theend of the shogunate, the Boshin Civil War started. The Aizu clan fought against the Choshu and the Satsuma clans. The Aizu area was one of the war fronts then. During the Boshin Civil war, the headof the Shinsen-gumi, Isami Kondou, passed away and the vice-head, Toshizo Hijikata, was injured.Hajime Satio became the next headof the Shinsen-gumi and took commandof the army protectingthe Aizu area. Following the formation of the Meiji Government, he changed his name to Goro Fujita and joined the police troops. In 1873, Saito married Tokio Takagi, who was the daughter of an important Aizu official. He passed away in 1915, and now he sleeps here, in Amida-ji Temple, by his request.

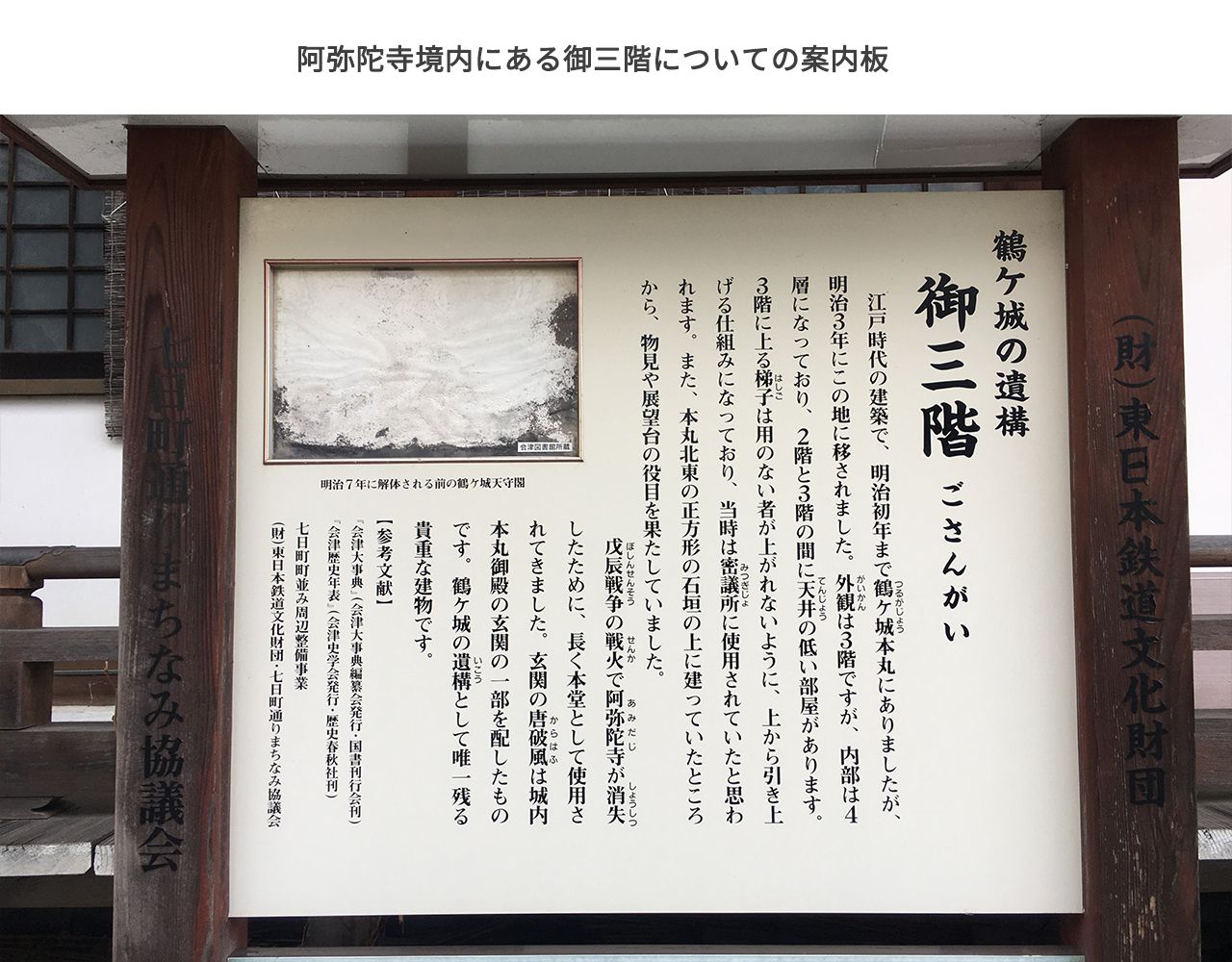

禦三層的移築 明治4年(1971年),位於鶴城的禦三層被移設到這片土地上。因大火而消失的原來的正殿,被移設的禦三層為了祭奠被埋葬的人們而變成了臨時正殿。

這個禦三層從外麵看是3層的建築物,但據說裏麵是4層,有時也用於密談。

因為禦三樓原本是鶴城的望樓,為了作為寺廟的臨時正殿使用,將鶴城本丸的大書院的玄關連接起來,整備了入口。因此據說與鶴城本丸遺跡中殘留的禦三層的石牆大小不相符。

阿彌陀寺院內建造的禦三層。與寺院屋頂的高度相比較就可以知道禦三層的大小。

阿彌陀寺院內建造的禦三層。與寺院屋頂的高度相比較就可以知道禦三層的大小。

後麵仰望阿彌陀寺院內三樓。從外麵看是三層建築。

選擇下方的縮略圖圖像切換圖像。

後麵仰望阿彌陀寺院內的三樓。從外麵看是三層建築。

打開圖像

指南板上介紹的,禦三層玄關的唐破風。

打開圖像

阿彌陀寺院內的三樓向導板。

鶴城遺址

三樓禦三井

是江戶時期的建築,到明治初年為止一直在鶴城本丸,明治3年遷移到了這個地方。外觀是3樓,內部是4層,2樓和3樓之間有頂棚較低的房間。

3樓的梯子是為了不讓沒用的人上去,從上麵拉上來的構造,當時被認為是用於密談所。

另外,因為是建在本丸北東的正方形的石牆上的地方,所以起到了望台和瞭望台的作用。

戊辰戰爭的戰火使阿彌陀寺消失,所以長期作為正殿使用。玄關的唐破風是配置了城內本丸禦殿的玄關的一部分。作為鶴城的遺址是唯一留下的寶貴的建築物。

【參考資料】

「會津大事典」(會津大事典編纂會發行・國書刊行會發行)

「會津歷史年表」(會津史學會發行・歷史春秋社發行)會津

街道周邊整備事業(財)東日本鐵道文化財團・七日町通街道協議會

七日町

打開圖像

禦三層旁邊的黑河內傳五郎(黑河內兼規)的墓地。

會津藩最強的武藝者黑河內傳五郎的墓地

幕府末期會津藩的武藝家,也被稱為兼規或義信。他不僅擅長居合術,還精通神夢想一刀流劍術、寶藏院流高田派的槍術、其他長刀、飛鏢、鏈鐮等武藝,在藩校日新館擔任武藝指導員。

也曾受到長州、萩市的邀請,在嘉永5年(1852)吉田松陰訪問會津時,悄悄地讓其參觀了日新館。

據說他是會津藩最強的劍客,晚年雖然失明了,但就像座頭市一樣,他的武藝沒有衰退。在會津神社,長子義次戰死,次子義兼受傷。西軍進攻城下的慶応4年(1868年)8月23日,傳五郎幫助次子後自殺。享年65歲。

戊辰戰爭

讓人聯想到古代武士的典型的會津人,在平成215年 NHK大河劇《八重之櫻》中也有登場。

■墓碑中央刻著"進義院劍光盡忠居士",右邊是長子,左邊是次子的法名。

左側的墓碑應該是母親或夫人的。

打開圖像

鶴城(會津若松)內,禦三樓遺跡的向導板。

選擇下方的縮略圖圖像切換圖像。

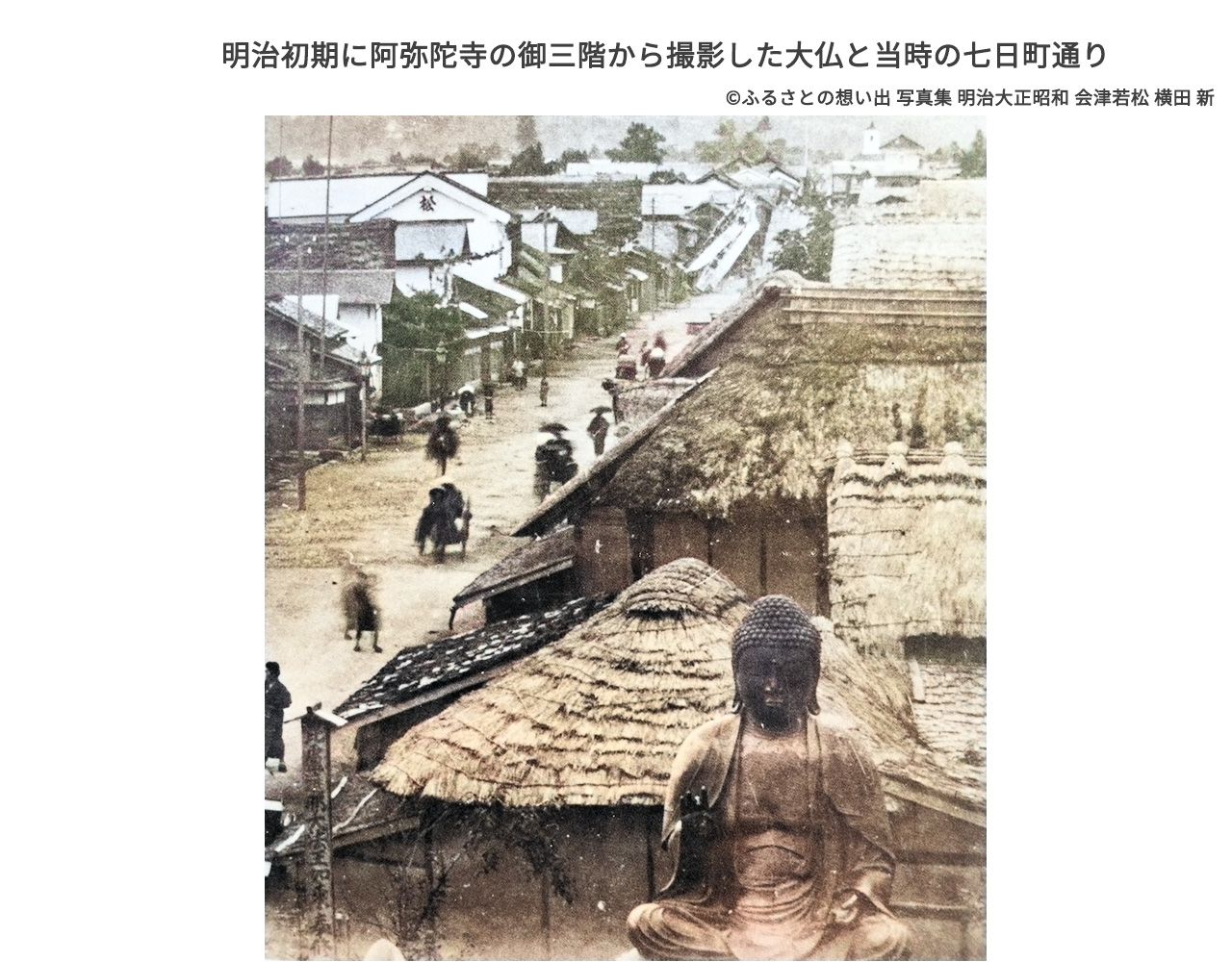

1767年9月,早山掃部介伴次在飯盛山的舊正宗寺(現榮螺堂會津若松市一箕町八幡瀧澤155)鑄造了一尊高達3.6米的銅錫合金大佛。

大乘毗盧遮那佛 在新編會津風土記卷之二十六宗像神社中記載著"大佛位於禦手洗的東麵,高出一段高度的地方,建造了高度為五尺的石壇,讓釋迦牟尼銅像坐立不安。長九尺,露坐在蓮花座上,蓮花座用銅製,高三尺四寸,明和四年鑄。"

但是因為廢佛毀釋而幾乎被破壞,所以那個大佛被轉移到了阿彌陀寺。

平石弁藏所著《會津戊辰戰爭増加白虎隊娘子軍高齡者之健鬥修訂増加第3版》(昭和12年)中記載了關於戊辰戰爭時的阿彌陀寺大佛的這樣的軼事。

七日町阿彌陀寺的盧捨那佛,是飯盛山仁王門前的東西,西軍的士兵粗暴地將其一個一個拆開後打包,這時西軍的將校來了,

說:"你好。"

說:"這是青銅製的,所以高價賣給橫濱的外國人。"

說:"他們都是連神和佛都不敢碰的家伙,無禮的話就不能置之不理。"

鍋吹業丸角的主人穀彥左衛門以低廉的價格買下了它,把它的手掌、身體、蓮座等分開,在路邊的農田裏放了兩年左右,不久就想把它放進鍋裏,但是從兩三天前開始,每天晚上到了深夜,大佛開始咆哮,鎮裏的人都大吃一驚,急忙寄合商量,結果實在是太可惜了,於是就把它轉讓給了

,雖然做得不好,但還是把它縫上了。七日町

連大佛都遭殃了,老百姓遭殃也是情理之中的事,大佛是明和四丁亥歲九月今160年前建成的,安放在飯盛山正宗寺。

【平石弁藏著「會津神社擴建白虎隊娘子軍高齡者之奮鬥修訂擴建第3版」(昭和12年)】

戊辰戰爭

阿彌陀寺三層看到的大佛。

選擇下方的縮略圖切換圖像。

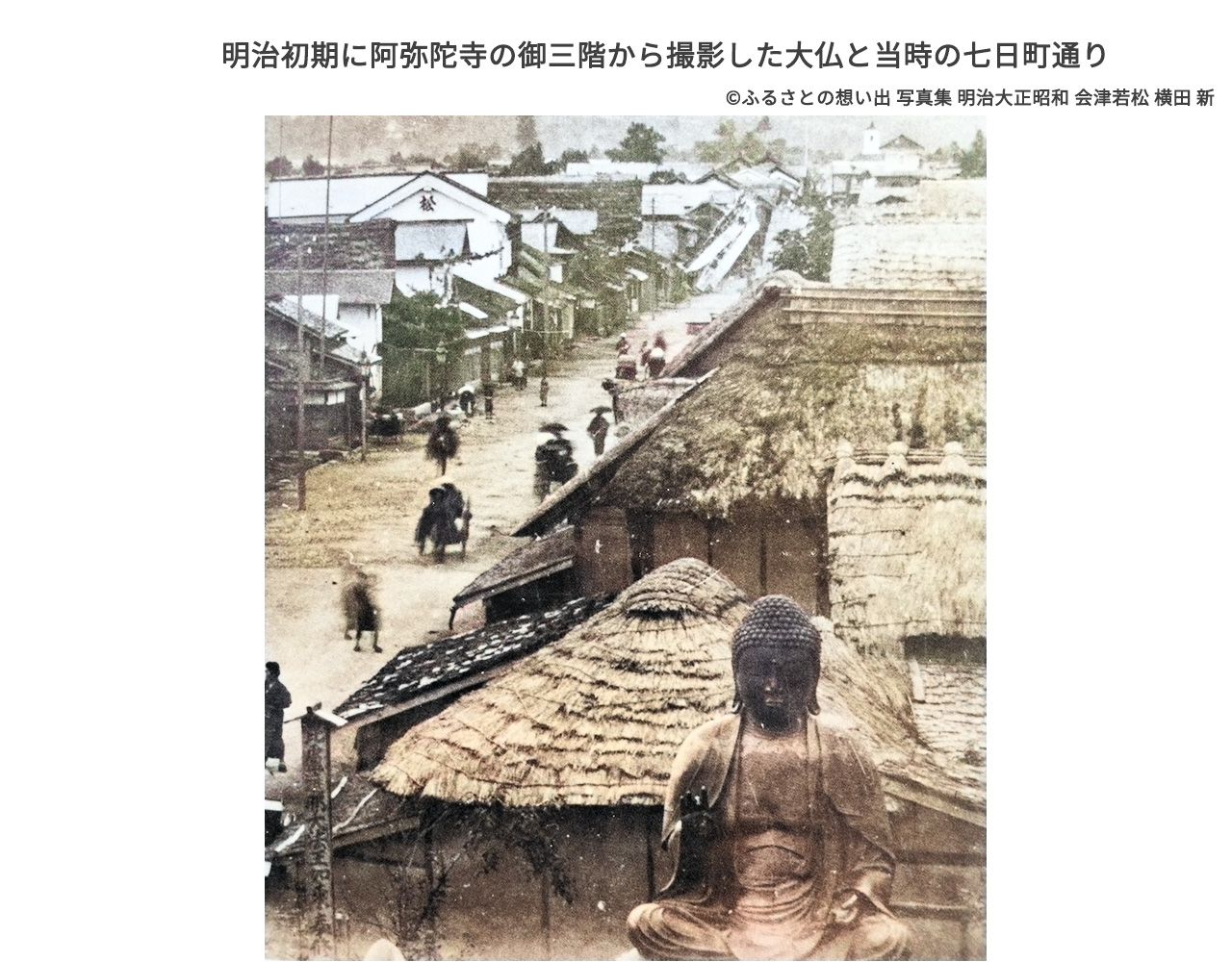

阿彌陀寺的大佛和七日町通。被認為是明治時期在禦三樓拍攝的。當時的七日町通幾乎都是草苫屋頂,可以感受到當時的生活。

通過深度學習著色 打開圖像

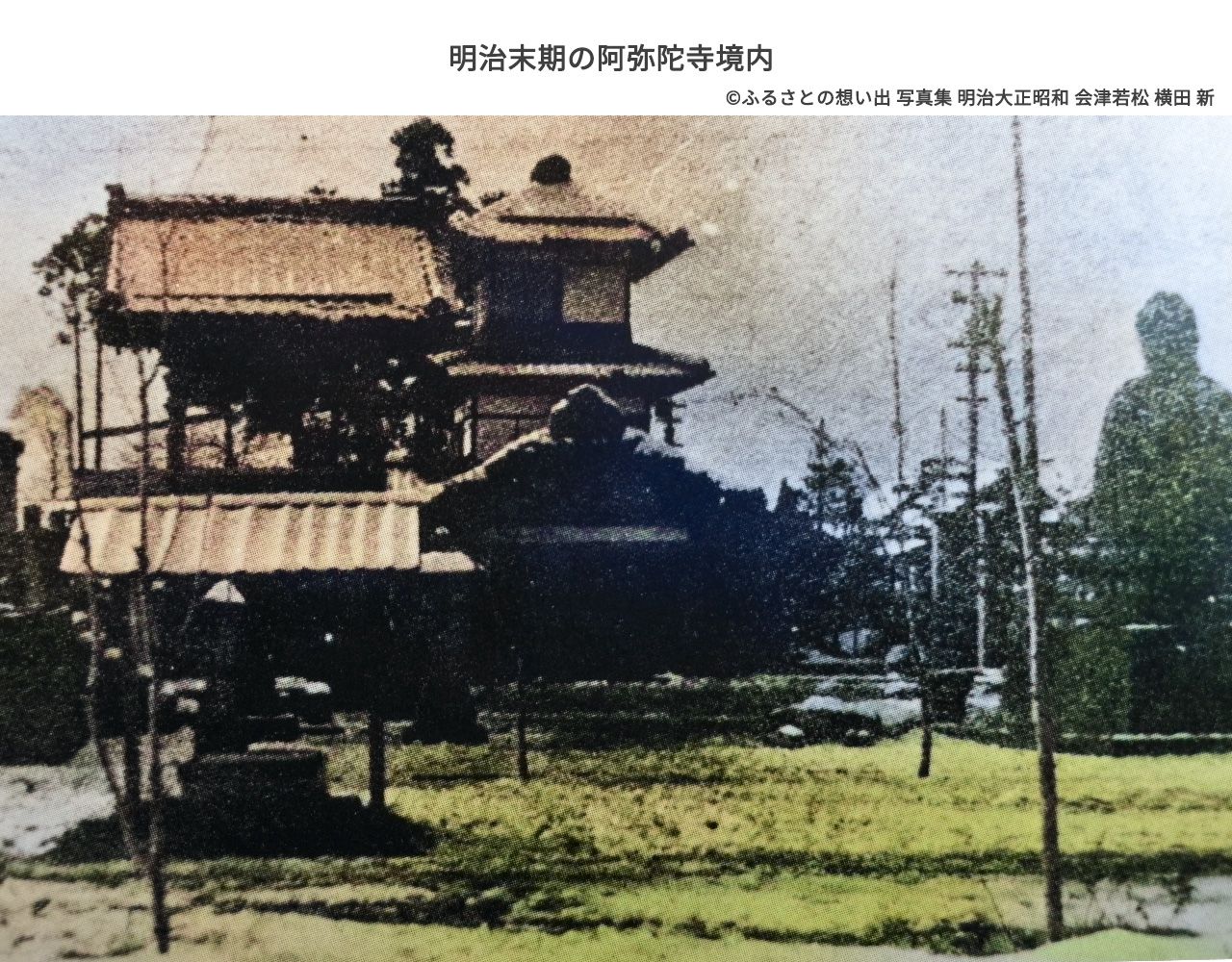

阿彌陀寺院內。被認為是明治末期拍攝的。右端拍到大佛。

通過深度學習著色 打開圖像

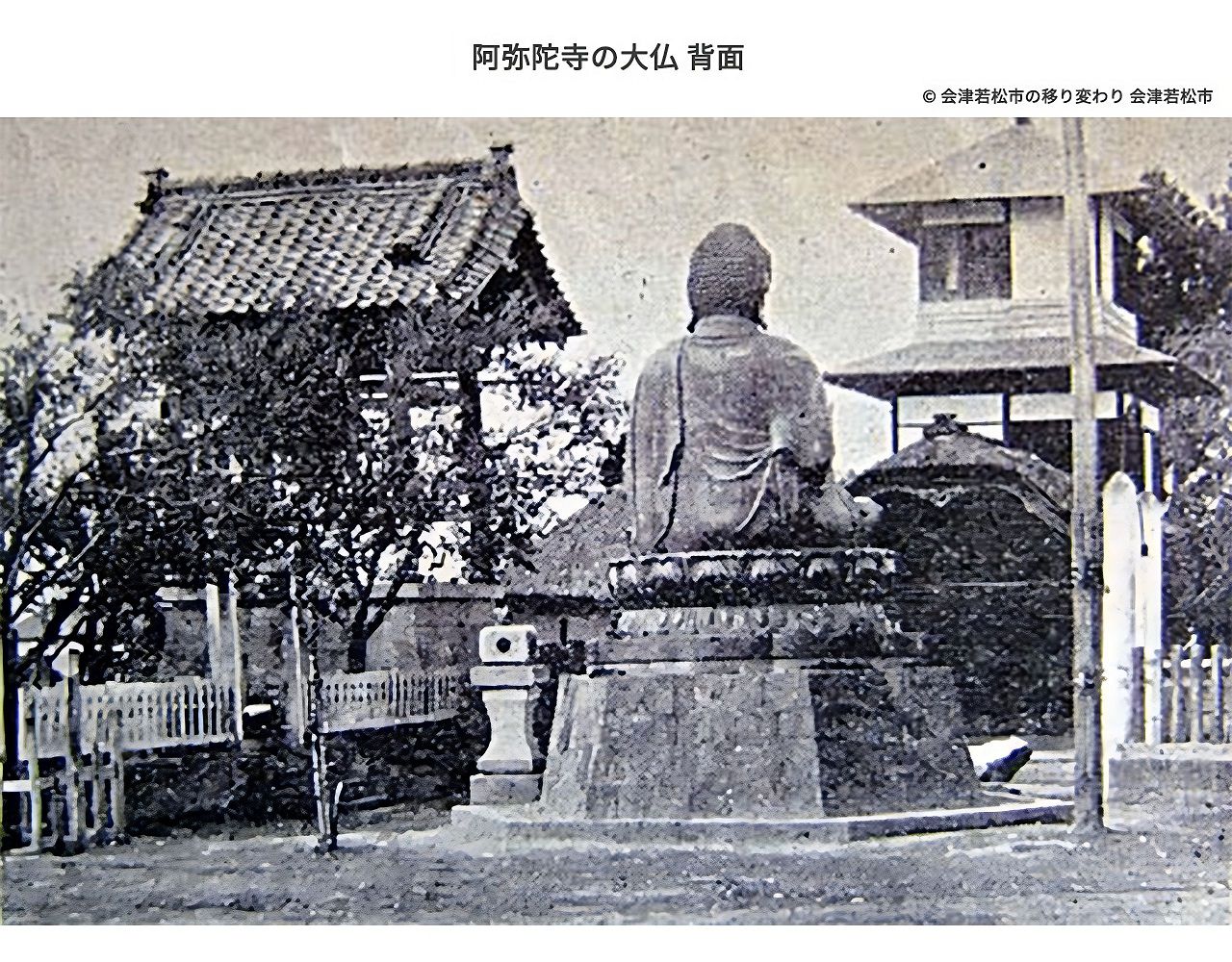

阿彌陀寺寺院內的大佛。從背麵看的樣子可以看到。

打開圖像

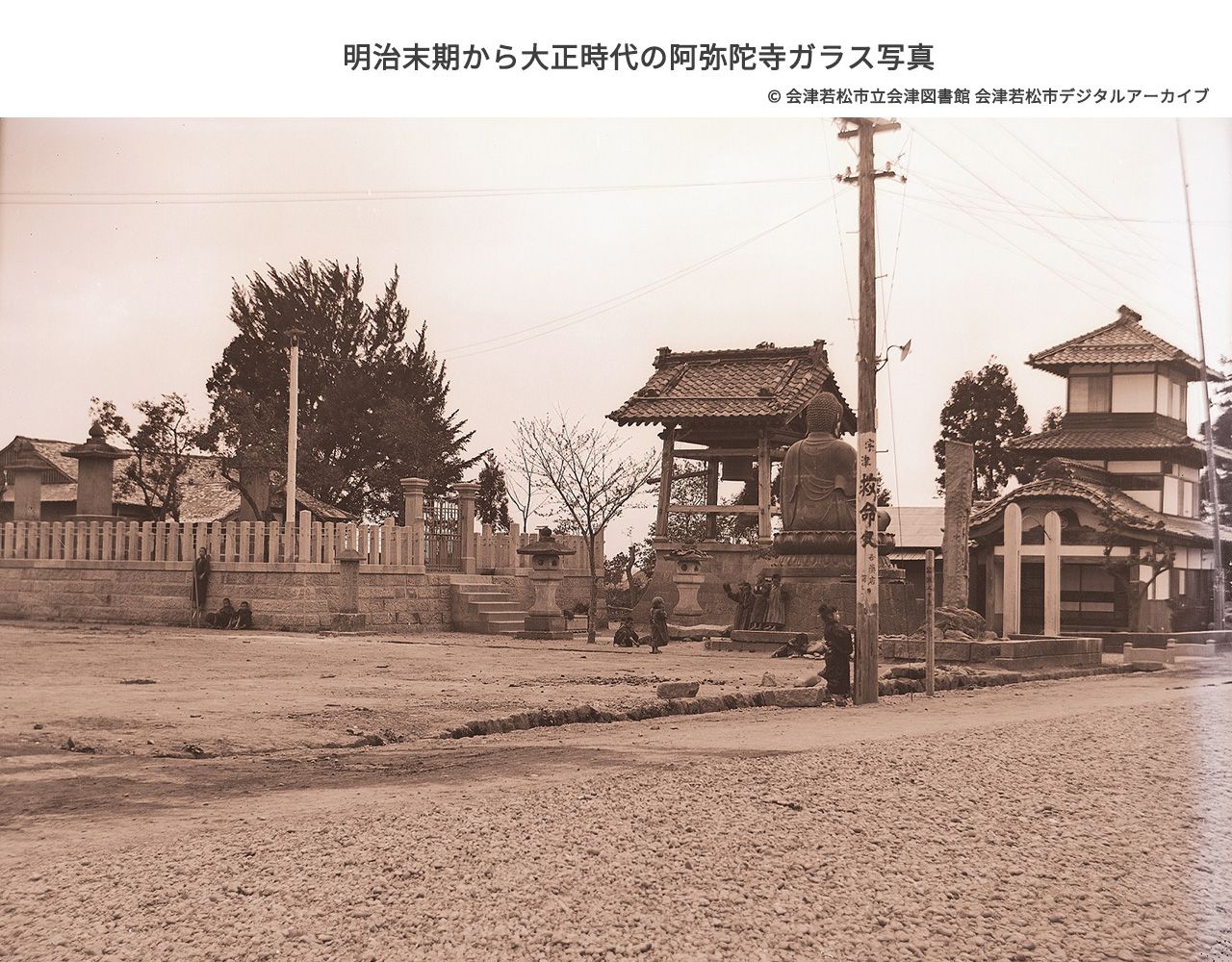

阿彌陀寺的玻璃照片。在膠卷照片普及之前,用玻璃干板(玻璃干板上塗抹感光的照片乳劑)拍攝的照片。眼前是現在的七日町通。可以看出當時是砂石路。

會津若松市立會津圖書館藏會津若松市數碼存檔 打開圖像

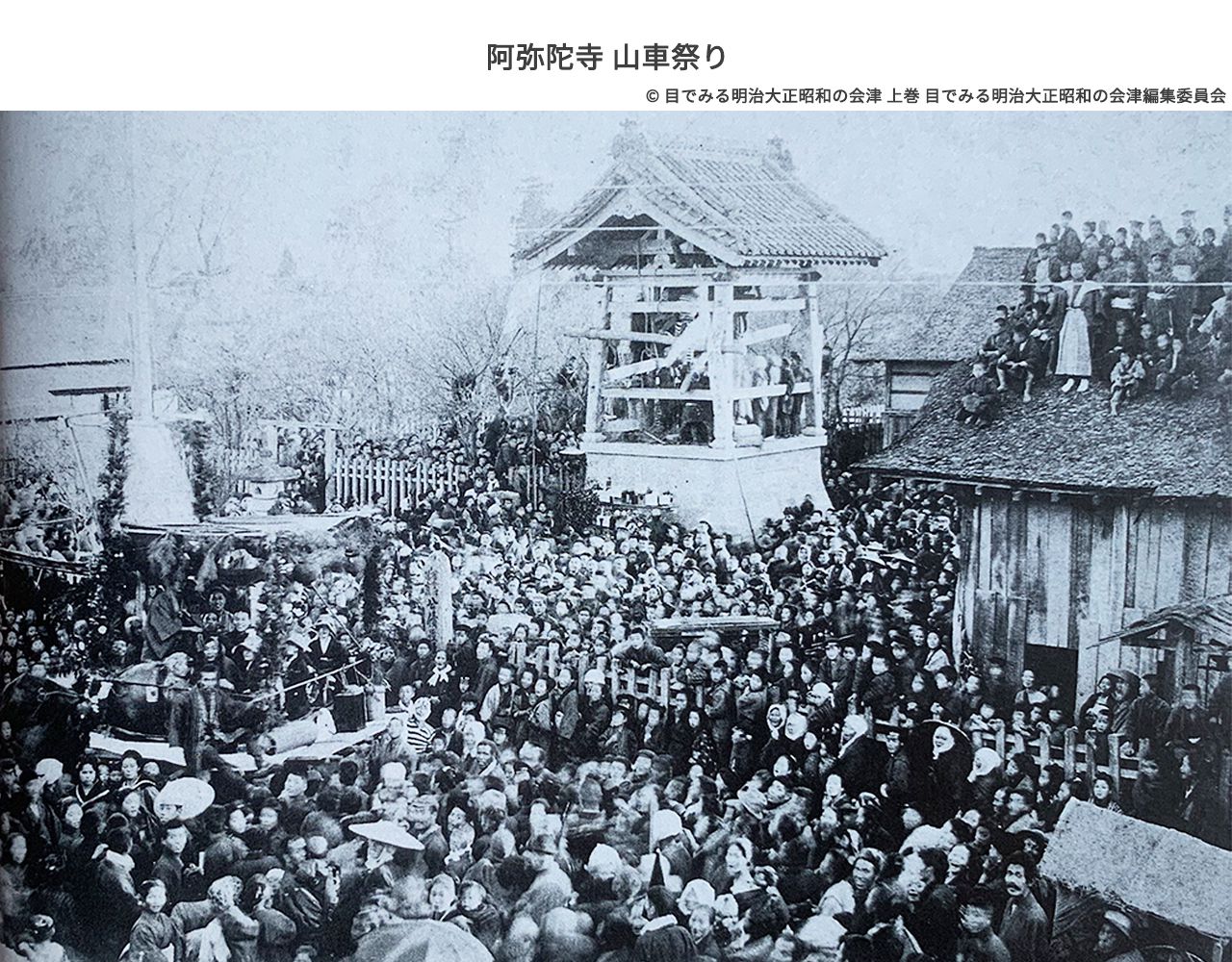

明治32年(1899年)的會津若松市市製實施・或是明治41年(1908年)的步兵第65聯隊常駐的紀念活動,在這兩個時期的任一時期拍攝的。慶祝活動的時候七日町的山車太鼓台從阿彌陀寺出發的地方。左手邊的大佛前的戊辰戰爭戰亡者的墓地是修复前的。墓地是在大正3年(1914年)修复的(參照下圖)。

打開圖像

大正3年(1914年)10月的阿彌陀寺。這是會津人長年期盼的院內墓地改建完成時的景物。左邊是大佛,右邊是鐘樓。

基於深度學習的著色和噪音補償

選擇下方的縮略圖圖像可切換圖像。

想要感受一下阿彌陀寺的歷史嗎?

關於禦朱印 阿彌陀寺現在沒有禦朱印。

但是,會津東軍墓地的禦朱印在阿彌陀寺對麵的七日町觀光服務處受理。

請在官方網站上確認休息日等之後再過來。

·本文介紹的與阿彌陀寺相關的主要事件

· 慶長8年(1603年)由良然創建。

· 元和4年(1618年)舉行大型法會。

· 正保2年(1645年)因大火燒毀建築物。

· 明治2年(1969年)戊辰戰爭開始向犧牲者的阿彌陀寺移葬。

· 明治4年(1971年)禦三樓櫓被移設。

· 大正4年(1915年)齋藤一根據遺言被埋葬在阿彌陀寺。

· 昭和19年(1944年)大佛被供奉。

· 昭和50年(1975年)現在的正殿被修建。

本文介紹的資料一覽

•新編會津風土記會津藩(1803年-1809年)

•戰死之墓地粗繪圖伴百悅(1869年)

•會津繁昌記(1922年) info:ndljp/pid/964388

•會津戊辰戰爭:增補白虎隊娘子軍高齡者之健鬥修訂增補版平石弁藏著(1928年) info:ndljp/pid/1908818

•近江日野町志卷上日野町教育會編(1930年) info:ndljp/pid/9571648

•蒲生忠知公傳西園寺源透著(1933年) info:ndljp/pid/1112640

•圖說會津若松歷史會津若松市市製實施六十周年紀念出版編撰委員會(1960年) info:ndljp/pid/3008948

•倉田氏家譜倉田秀治編(1971年)

•戊辰殉難追悼祿財團法人會津吊靈義會(1978年)會津

•文化財4號會津文化財調查研究會編(1984年) info:ndljp/pid/12419375

•在家佛教44(517)在家佛教會(1995年) info:ndljp/pid/6064182

•會津戊辰戰死者埋葬的虛與實戊辰殉難者祭祀的歷史野口信一著(2017年)

本頁欄列表 返回上一段

欄關於板倉維修的名稱

良然的朋友,在阿彌陀寺建設中大顯身手的蒲生家家臣板倉維修。本網站的姓氏是"板倉"。

根據文獻的不同,姓氏也會有差異,這是因為原本的家臣名冊(分限帳、支配帳)的痛楚,有時很難判別。

這裏從

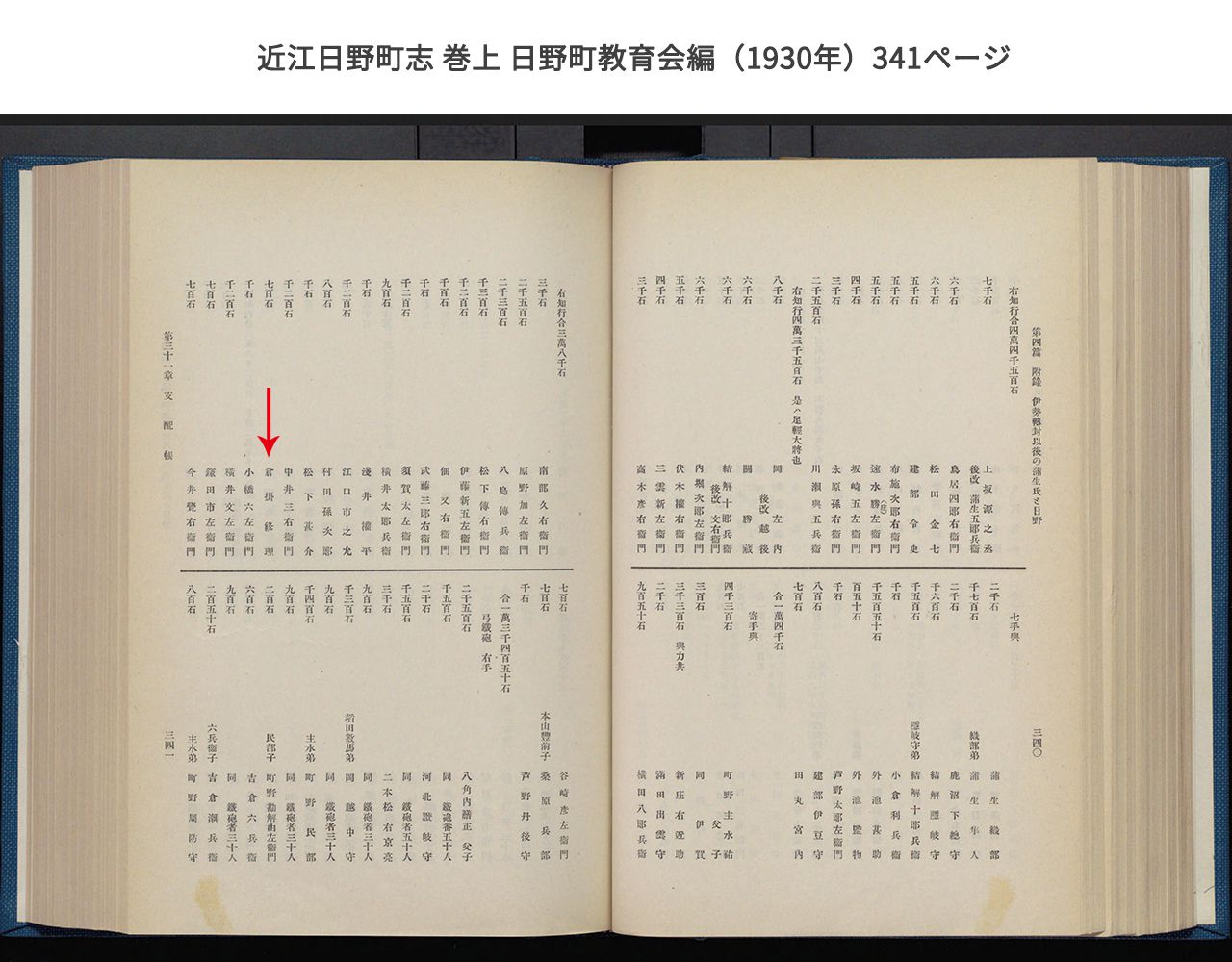

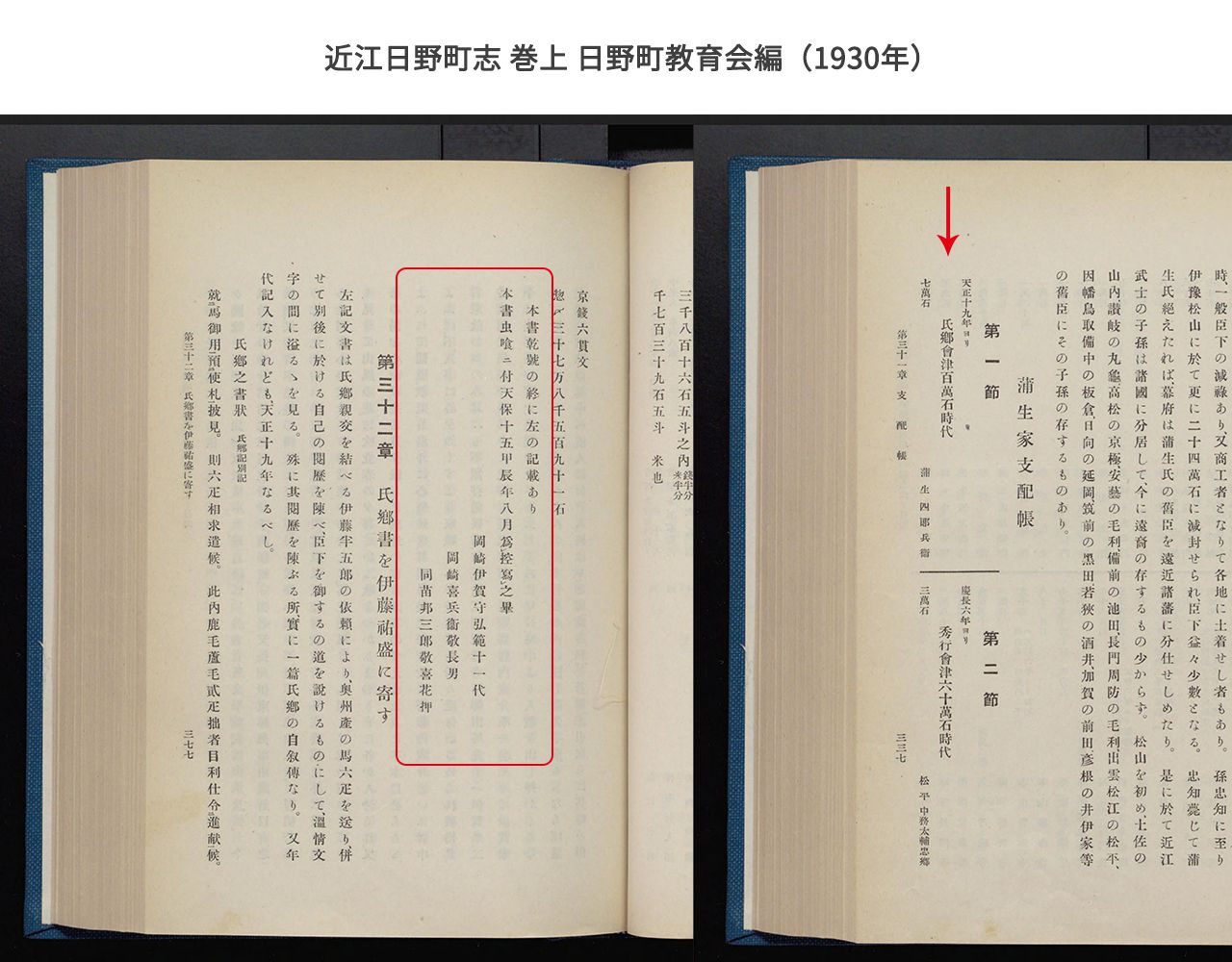

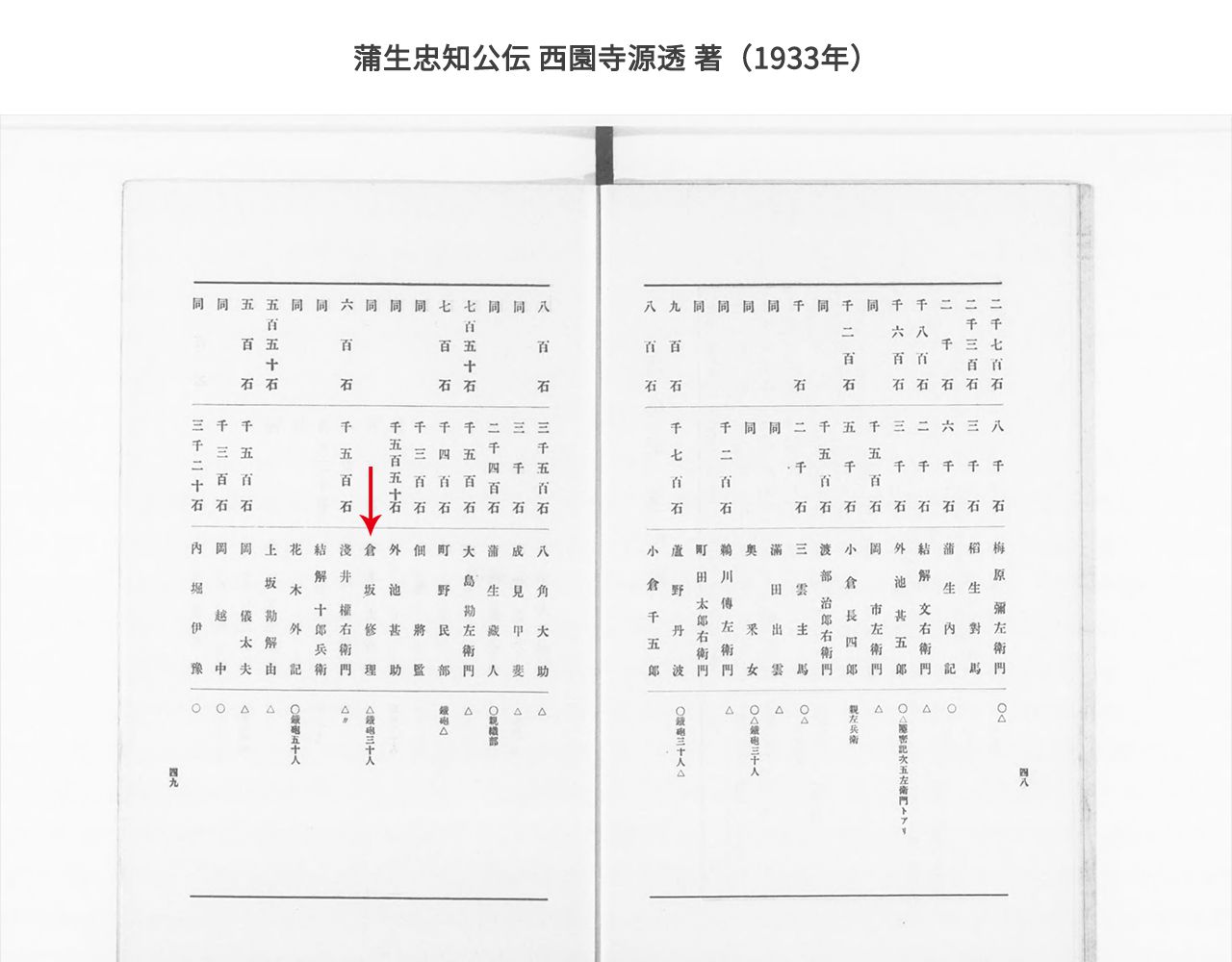

家家臣的名單中,介紹一下被認為是板倉修理的名字。

蒲生 ●近江日野町志卷上日野町教育會編(1930年)

近江日野町志中,介紹了流傳於岡崎家的"蒲生家支配帳"。據此記載,原來的書信是在天保15年(1844年)因原件被蟲蛀而被打理的。

這本蒲生家支配帳比較了蒲生氏鄉時代和8年後的秀行時代的家臣俸祿。

可通過國立國會圖書館數碼收藏閱覽。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndl/pid/1208250/226

https://dl.ndl.go.jp/info:ndl/pid/1208250/228

https://dl.ndl.go.jp/info:ndl/pid/1208250/246

作為蒲生氏鄉家臣有"倉掛修理"之名。石高700石。

作為蒲生氏鄉家臣有"倉掛修理"之名。石高700石。  上層是蒲生氏鄉時代,下層是蒲生秀行時代。原書信記載有蟲蝕相關的但書。

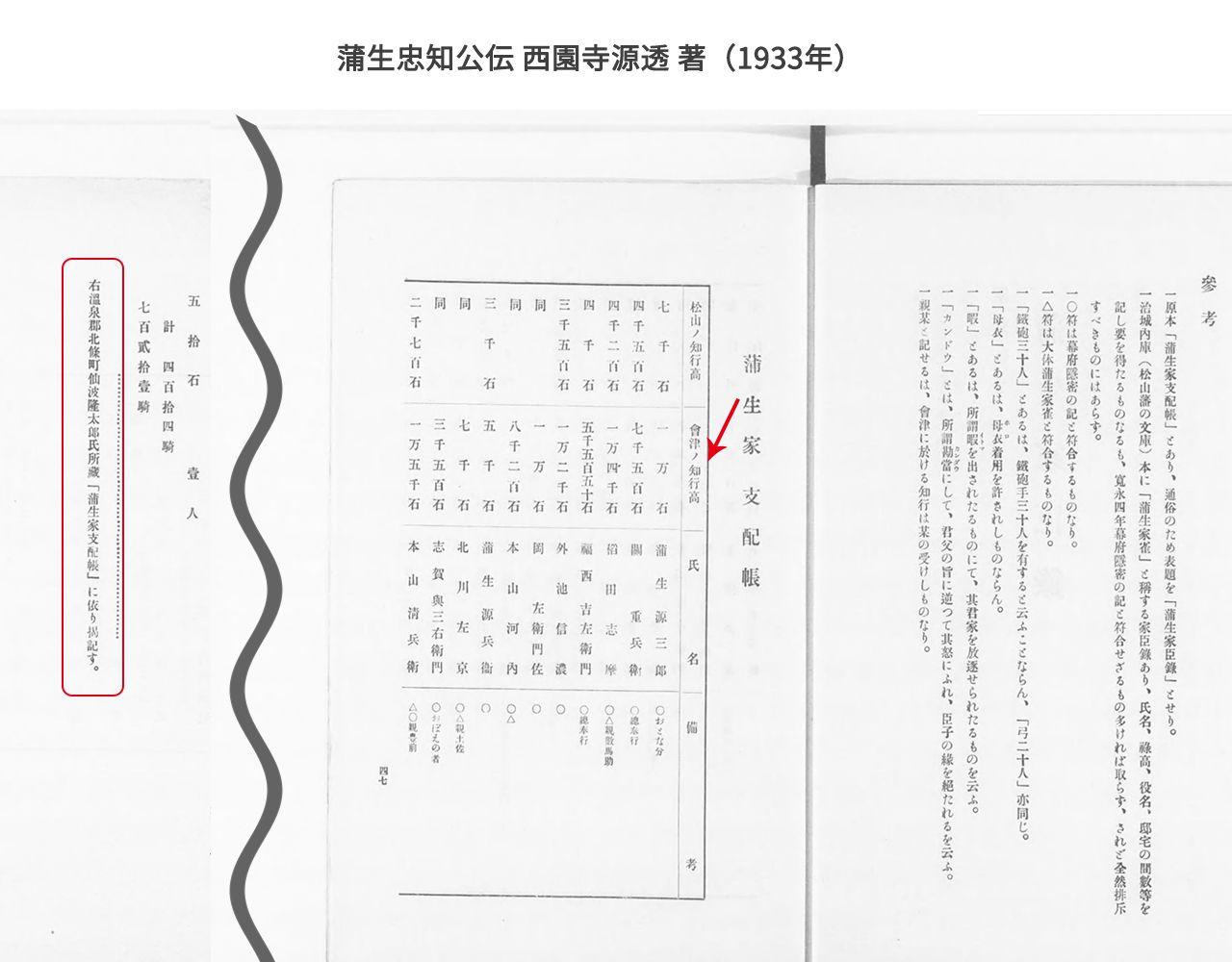

上層是蒲生氏鄉時代,下層是蒲生秀行時代。原書信記載有蟲蝕相關的但書。 ●蒲生忠知公傳西園寺源透著(1933年)

蒲生忠知公傳中,比較了蒲生家家臣在松山的知行和在會津的知行。

原本記載為與仙波隆太郎氏收藏的《

支配帳》和治松山庫(藩文庫)的《松山家雀》、《幕府隱密記》一致。蒲生城內蒲生 國立國會圖書館數碼收藏可以閱覽。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndl/pid/1112640/31

https://dl.ndl.go.jp/info:ndl/pid/1112640/45

https://dl.ndl.go.jp/info:ndl/pid/1112640/30

有"倉坂修理"之名。石高700石。

有"倉坂修理"之名。石高700石。  松山和會津的比較・記載著仙波隆太郎氏收藏的蒲生支配帳是原本。

松山和會津的比較・記載著仙波隆太郎氏收藏的蒲生支配帳是原本。 ●會津文化遺產4號會津文化遺產調查研究會編(1984年)

在這本書的特輯《彌勒寺"蒲生家分限帳"山之內峰生》中,介紹了彌勒寺(福島縣會津若松市大町1丁目5-1)曾經保管的蒲生家分限帳,有以下的說明。

"文久1年(1861年),當山開基蒲生秀行公逝世250周年之際,弘真院住持調查並裝訂了蒲生家的分限帳,作為寺院的珍寶。之後,明治16年、弘真院住持遷居到彌勒寺,弘真院的文件等也全部保管在彌勒寺,明治29年 6月,彌勒寺失火時,該分限帳也歸於烏有。不過,幸運的是,加藤長四郎先生抄寫了該分限帳並隨身攜帶,所以委托他謄寫裝訂(明治42年前後)的就是這本家臣錄"。

彌勒寺"蒲生家分限帳"中記載著"倉垣維修700石"。

像這樣,刊載著蒲生家家臣的分限帳非常痛苦,需要反复抄寫。因此,可以推測在抄寫的過程中產生了筆誤,也有無法辨別的姓名。

到目前為止所介紹的各種資料中刊載的性別總結如下。

倉掛維修(近江日野町志:岡崎家收藏蒲生家支配帳)

倉坂維修(蒲生忠知公傳:仙波隆太郎氏收藏蒲生支配帳・治城內庫蒲生家雀・幕府隱密之記)

倉垣維修(會津文化遺產4號:彌勒寺蒲生家分期帳)

本網站以可以確認原件的《新編會津風土記》(詳細內容後述)中"板倉某"的記載為基礎,將其標記為"板倉維修"。

(正在調查)

返回原段落

專欄與良然頗有淵源的寺院

良然出生於現在的栃木縣益子町,與福島縣內的很多寺院都有淵源。

介紹一下與良然頗有淵源的寺院。

●可靠的 ▲正在調查中的

▲梅松寺伊達郡川俁町小島北成澤3

天正4年(1576年)良然創建

●圓通寺栃木縣芳賀郡益子町大澤1770

會津若松市阿彌陀寺作為圓通寺的分寺而建

●善導寺福島縣郡山市清水台1-1-23

天正7年(1579年)圓通寺(栃木縣益子町)由第15代良信的弟子良吸所創建

▲善導寺福島縣二本松市針道佐勢之宮1

天正7年(1579年)由良然所創建但詳細情況不詳

▲無能寺福島縣伊達郡桑折町上町4

慶長1年(1596年)由良然所創建

●阿彌陀寺(會津若松市七日町)

慶長8年(1603年)由良然所創建

●見性寺會津若松市日新町16-36

元和5年(1619年)作為良然的隱居寺而建設。元和8(1622年)在該寺逝世

返回原段落

返回原段落

專欄伴百悅之墓

伴百悅斬殺久保村文四郎後,依靠新瀉縣的大安寺村坂口津右衛門在慶雲庵隱居。

現在這個地方(〒956-0813新瀉縣新澙市秋葉區大安寺)有墓地。

-

伴百悅之墓位於

-

新瀉縣新澙市秋葉區大安寺(舊新津市),是美麗的田園風光中茂密的樹林。

新瀉縣新澙市秋葉區大安寺(舊新津市),是美麗的田園風光中茂密的樹林。 -

道路上有指示牌。在民居之間的難以辨認的小巷裏前行,指示牌很可靠。

道路上有指示牌。在民居之間的難以辨認的小巷裏前行,指示牌很可靠。 -

穿過小巷,墓地的空間在樹林中擴展開來。除了伴百悅之外,還排列著當地的墓地。

穿過小巷,墓地的空間在樹林中擴展開來。除了伴百悅之外,還排列著當地的墓地。 -

伴百悅的墓碑和伴百悅庵舊址的標識柱。

伴百悅的墓碑和伴百悅庵舊址的標識柱。 -

建造了新的墓碑。

建造了新的墓碑。 -

"在新津市大安寺慶雲庵明治3年 6月22日日落時享年44歲"

"在新津市大安寺慶雲庵明治3年 6月22日日落時享年44歲" -

墓碑的側麵和背麵的樣子。

墓碑的側麵和背麵的樣子。 -

由越後交通柏村毅社長親手修建而成。

由越後交通柏村毅社長親手修建而成。 -

從墓地的樹木縫隙中眺望的景色。

從墓地的樹木縫隙中眺望的景色。

- 。

- 。

- 。

- 。

- 。

返回原段落

停車處

定期休息日

受新型冠狀病毒感染的影響,定期休息日可能有所變更。

沒有任何 (查看所有商店的定期假期)

無障礙訊息

無現金支付

其他資訊

官方網站

訪問地圖

顯示從您目前位置出發的最短路線

地圖

載入並顯示地圖

你也想去這個地方參觀嗎?

清水屋旅館遺跡

清水屋是曾經位於七日町通的旅館。 建築物是木造三層建築,從當時開始就是規格很高的旅館。 在歷史教科書上看到過名字的那些名人也在這裏住宿了。

七日町地藏菩薩

這裏曾經有一座名為"吉祥院"的大寺廟。 現在其正殿已不存在,只剩下地藏菩薩。 閉上眼睛,那雄偉的建築物就在那裏。

七日町通的歷史

多次复活的街道。 曾經作為街道沿岸的重要據點,在近代作為產業中心而熱鬧非凡的街道。 位於超越現代的百葉窗街的前方。